Im Sonderprogramm des Jahres 2025 werden im Fachbereich Wald sechs Vorhaben und vier Monitorings fortgeführt sowie ein neues Vorhaben zur Waldrandentwicklung angestoßen.

Vorhaben des Sonderprogramms seit 2018

Mit der Weiterentwicklung des Forsteinrichtungswerkes zu einem Natura 2000-konformen Bewirtschaftungsplan, einem sogenannten „Integrierten Bewirtschaftungsplan“ (IBP) im Sinne der FFH-Richtlinie (Art. 6 (1)) wird das Ziel verfolgt, die für die FFH-Gebiete festgelegten Erhaltungsmaßnahmen in die Forsteinrichtung zu integrieren.

Projektergebnisse:

Nach Abschluss des Projektes sind nun auch die Themen Erhaltungsmaßnahmenflächen je LRT und Erhaltungsmaßnahmenflächen je Art, die Teil der Managementpläne sind, in das FOKUS-Modul InFoGIS integriert und werden in einer Karte angezeigt.

Die Geometrien dieser Erhaltungsmaßnahmenflächen werden ebenfalls mit den Bestandesgeometrien verschnitten. Das Ergebnis dieses Verschnitts, besonders die Informationen zu den geplanten Erhaltungsmaßnahmen, werden im FOKUS-Modul Forsteinrichtung sowie im Revierbuch angezeigt. Darüber hinaus enthalten die Karten-Layer der Maßnahmenflächen im Modul InFoGIS Links zu den Erhebungsbogen dieser Maßnahmenflächen. Auf diese Weise können ergänzende Informationen zu den Erhaltungsmaßnahmen der Managementpläne abgerufen werden.

Auch werden die von der Waldbiotopkartierung (WBK) empfohlenen Biotop-Pflegemaßnahmen, die in den Biotopbelegen und in der WBK-Datenbank enthalten sind und bisher manuell in die Forsteinrichtungsplanung für die Waldbestände übernommen wurden, durch Anpassungen der WBK-Datenbank und der forstlichen Fachsoftware FOKUS automatisch in den Planungsteil des Revierbuchs übernommen. Die erforderlichen Änderungen in FOKUS sowie im Bestandesblatt waren Teil des Projektes.

Mit der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen wurde die Einarbeitung der naturschutzfachlichen Inhalte der Natura 2000-Managementpläne in die Forsteinrichtung vervollständigt. Es wurden vor allem die geplanten Erhaltungsmaßnahmen aus den Managementplänen sowie die Planung der Waldbiotopkartierung integriert. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, die Natura 2000-Schutzgüter im Rahmen der Waldbewirtschaftung zu erhalten.

Weitere Informationen:

Natura 2000-konforme Bewirtschaftungspläne für den Nichtstaatswald - Artikel aus ForstBW intern, 2/2019 (pdf)

Durchführung:

Regierungspräsidium Freiburg

Eine Flächenkonzeption als räumlich-differenzierte Entscheidungsgrundlage für die Bewältigung raumwirksamer Lebensraumeingriffe einerseits und Vernetzungserfordernissen andererseits jeweils in Bezug auf die lokalen Wildkatzenpopulationen in Baden-Württemberg wurde erarbeitet.

Projektergebnisse:

Folgende Maßnahmen wurden exemplarisch umgesetzt:

- Wald: Strukturreiche Waldrandgestaltung mit Trüffelpflanzen, Totholzanreicherung, Auflichtung, Freistellung von Sonderstandorten.

- Offenland: sog. Trüffelbiotope (Pflanzung von mit Trüffelsporen beimpften Bäumen und gebietsheimischer Begleitvegetation) als Trittsteinbiotope.

- Offenland: Streuobstbäume mit ergänzenden gebietsheimischen Heckenzügen als lineare Vernetzungsbiotope.

- Flächenverfügbarkeit, Lage und die geringe Größe der bereitgestellten Flächen stellen die größten Probleme bei der Umsetzung dar. Die flächenmäßig ausreichende Etablierung eines funktionalen Wildtierkorridors benötigt einen längeren Zeitrahmen.

- Förderkriterien für die Etablierung und finanzielle Unterstützung von Trüffelbiotopen wurden erarbeitet.

- „Schützen durch Nützen“ ist ein erfolgreicher Ansatz, um die Akzeptanz für Biotopverbundmaßnahmen zu fördern.

- Bestehende Konflikte mit den Landnutzenden können durch kohärente räumliche Planungen reduziert werden.

- Eine Marktanalyse der Verfügbarkeit von gebietsheimischem Pflanzmaterial ist bei vergleichbaren Projekten/Vorhaben immer erforderlich. Dies ist vor dem Hintergrund der Gesetzesänderung im BNatSchG § 40 unumgänglich.

Bei der Maßnahmenplanung und -umsetzung wurden sowohl speziell die Lebensraumansprüche der Wildkatze berücksichtigt, als auch Lebensgemeinschaften und Arten, die von strukturreichen bzw. halboffenen Gehölzen profitieren. So wurde nicht nur der Aspekt „Deckung“ für größere Säugetiere aufgegriffen, sondern durch eine große Artenvielfalt der eingesetzten heimischen Heckenpflanzen, dem Ausbringen von regionalem Saatgut und der Ergänzung der Pflanzungen durch heimische Streuobstsorten auch für viele Insekten, Kleinsäuger und Vogelarten Lebensräume, Trittsteine und Nahrungsquellen geschaffen.

Weitere Informationen:

Die Wildkatze - Zielart für den Biotopverbund: potentielle Gemeinden (pdf)

Durchführung:

Forstliche Forschungs- und Versuchsanstalt Freiburg in Kooperation mit dem Naturpark Südschwarzwald

Die Umsetzung von naturschutzfachlich sinnvollen Maßnahmen im Kommunal- und Privatwald, der etwa zwei Drittel der Waldfläche Baden-Württembergs ausmacht, soll durch Förderanreize gesteigert werden. Dadurch soll eine flächige und inhaltliche Verbindung gelingen zu Konzeptmaßnahmen, die im Staatswald verbindlich Anwendung finden.

Projektergebnisse:

Aus vorhandenen Literaturquellen, Konzepten wie Gesamtkonzeption Waldnaturschutz und Alt- und Totholzkonzept sowie Natura 2000-Managementplänen, den Umsetzungen anderer Bundesländer sowie der Schweiz und Österreich wurden Handlungsfelder extrahiert, in denen sich künftige Naturschutzmaßnahmen bewegen sollten. In zwei Beteiligungsworkshops mit Stakeholdern aus allen Waldbesitzarten, Vereinen und Verbänden sowie Behörden wurden sechs Maßnahmen erarbeitet. Hierfür wurden entsprechende Berechnungsmodelle für Pauschalvergütungen erstellt und abgestimmt. Die Maßnahmen bewegen sich im Nutzungsverzicht (Altbäume, Habitatbaumgruppen) sowie in der Erhaltung und Wiederherstellung bzw. Pflege von ökologisch bedeutsamen Habitaten (Nieder-/Mittelwald, lichte eichenreiche Wälder, Waldrandgestaltung, spezieller Artenschutz Auerhuhn). Die ersten beiden Maßnahmen sind vor allem für den Kleinprivatwald interessant. Außerdem wurde ein Pilotprojekt zur Erfassung von Altbäumen durch den Waldbesitzenden durchgeführt.

Die Ergebnisse des Projektes sind in die Novellierung der Verwaltungsvorschrift Nachhaltige Waldwirtschaft eingeflossen.

Weitere Informationen:

Artikel: Entwicklung von Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes im Kommunal- und Privatwald in Baden-Württemberg (pdf)

Durchführung:

Fa. Unique, Freiburg, im Auftrag des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Die sieben Naturparke Baden-Württembergs nehmen über ein Drittel der Landesfläche ein. Das Projekt „Blühender Naturpark" der AG Naturparke schafft zusammen mit den Städten und Gemeinden, Unternehmen, Landwirten und Privatleuten in den Naturparkregionen auf kommunalen Grünflächen im Übergang zum Offenland und entlang von Bächen und Gräben Lebensräume für Hummeln, Wildbienen und Tagfalter durch Aufbau eines Netzes von Blühflächen in allen sieben Naturparken des Landes. Sie entwickeln so großflächig Biodiversitätskeimzellen und fördern ein breites öffentliches Interesse.

Bisherige Ergebnisse:

Seit 2018 wurden mit Hilfe von über 500 Teilnehmenden ca. 130 ha Wildblumenwiese angelegt. Die Naturparke schulen und beraten nun die Projektteilnehmer fortlaufend, um eine ökologische Pflege der Flächen sicherzustellen und damit die Nachhaltigkeit des Projekts. Es wurden 20 Flächen in 6 Naturparken stichprobenartig in Anlehnung an die Kennarten des artenreichen Grünlands im FAKT evaluiert. Die Flächenevaluierung belegte einen hohen Keimungserfolg und eine insektenfreundliche Artenvielfalt auf den Flächen.

In den Naturparken sind die Projektmanager/innen verantwortlich für den Kontakt zu den Projektteilnehmenden, die Erstberatung und die weiterführende Beratung, die Organisation von Einsaaten sowie die Organisation von Schulungen und Vorträgen vor Ort. Einsaaten finden generell jedes Frühjahr (März–Mai) und jeden Herbst (August–Oktober) statt, wobei sich einige Naturparke aufgrund der klimatischen Bedingungen auf den Flächen auf eine Herbstaussaat beschränken. Teilweise setzen die Naturparke eigene Schwerpunkte im Projekt, wie zum Beispiel das Thema Wiesendrusch oder das Unternehmensengagement.

In der Öffentlichkeitsarbeit wurde ein 52-seitiger Leitfaden entwickelt, der auf der Homepage www.bluehende-naturparke.de kostenlos heruntergeladen werden kann. Es wurden vielfältige Bildungsmaterialien erstellt, Presse, Blogs und Social Media bespielt, Schulungen und öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen inklusive einer Tagung mit Stakeholdern durchgeführt.

Weitere Informationen:

Blühende Naturparke - Artikel aus ForstBW-intern - 2018 (pdf)

Flyer Blühende Naturparke (pdf)

Naturparke 2019: Blühende Naturparke (pdf)

Durchführung:

Mit der „Allianz für Niederwild" werden Grundlagen geschaffen, um eine Erhaltung und eine Verbesserung der Lebensräume von Rebhuhn, Feldhase und Fasan in der Feldflur zu ermöglichen. Die Umsetzung wird über eine landesweit zu etablierende Beratung landwirtschaftlicher Betriebe erfolgen. Die „Allianz“ kommt noch weiteren Offenlandarten wie Feldlerche, Grauammer und Kiebitz, aber auch bedrohten Ackerwildkräutern und blütenbesuchenden Insekten zugute.

Bisherige Ergebnisse:

Das Projekt Allianz für Niederwild hat in 4 Modellregionen Blühbrachen und Lichtäcker etabliert.

Es wurden die FAKT-Maßnahmen E7 und E8 durch das Projekt konzipiert, beworben und auf die Fläche gebracht.

Neben den Modellregionen wurden sieben Lokalinitiativen beraten und in das Projekt eingebunden. Es besteht ein aktiver Austausch zu regionalen Initiativen und Projekten.

Eine Fachtagung zum Rebhuhnschutz wird gemeinsam mit dem NABU durchgeführt. Das Projekt Allianz für Niederwild hat sich als wichtiger Umsetzungspartner im landesweiten Rebhuhnmonitoring etabliert.

Das Projekt stellte ein Beratungshandbuch zusammen, welches im Rahmen des neuen Wildtierportals des Landes seit Sommer 2020 interaktiv zur Verfügung steht.

Das Projekt Allianz für Niederwild wurde als UN-Dekade-Projekt Biologische Vielfalt ausgezeichnet.

In Vorträgen/Beiträgen bei Veranstaltungen wurden unterschiedliche Akteure (Jägerschaft, Landwirtschaft, amtlicher und ehrenamtlicher Naturschutz, allgemeine Öffentlichkeit) für den Rückgang der Offenlandarten sensibilisiert. Informationen wurden adressatengerecht in unterschiedlichen Formaten vermittelt.

Weitere Aktivitäten: Verankerung des Themas „Förderung der Offenlandarten“ in der breiten Öffentlichkeit mittels einer landesübergreifenden Imagekampagne „Lebensräume für Offenlandarten“. Hierbei müssen unterschiedliche Zielgruppen taxiert werden, regionale Akteure vor Ort als auch die allgemeine Öffentlichkeit.

Konzeption weiterer Agrarumweltmaßnahmen zur Biodiversitätssteigerung im Agrarraum. Um für die Landwirte ein breiteres Portfolio zu etablieren, wurden weitere Maßnahmen getestet und für eine mögliche Einspeisung in die Agrarförderung vorbereitet.

Es werden Möglichkeiten für eine flächige Beratung erörtert und in der Praxis getestet. Die Etablierung in der Fläche erfolgt durch Berater, welche als Ansprechpartner den lokalen Akteuren zur Verfügung stehen und der Entwicklung von Grundlagen für eine landesweite, langfristige Beratung zur Niederwildförderung in der Agrarlandschaft dienen.

Weitere Informationen:

Allianzen schmieden für Feldhase, Rebhuhn & Co. - Artikel aus ForstBW-intern, 3/2019 (pdf)

Durchführung:

Wildforschungsstelle Aulendorf in Kooperation mit dem Landesjagdverband

Dem Auerhuhn fehlt es in der regulären Waldwirtschaft an Licht. Mit dem Projekt „Lücken für Auerhuhnküken im Privat- und Kommunalwald“ wird die erfolgreiche Freiflächenkampagne des Landesbetriebs ForstBW über den Staatswald hinaus auf alle Waldbesitzarten ausgeweitet.

Bisherige Ergebnisse:

In den vergangenen Jahren wurden entsprechende Maßnahmen zur Förderung und Erhaltung der Auerhühner umgesetzt. Schwerpunkte hierbei lagen v.a. in der Erarbeitung eines einheitlichen und leicht umsetzbaren Förderkonzeptes und in der beispielhaften Umsetzung von Maßnahmen zur Habitatgestaltung. Entsprechend konnten die fachlichen Grundlagen für die künftige Förderung erarbeitet und von 2018-2019 schon 156 ha Lebensraum auf Kommunalwaldflächen von 19 verschiedenen Gemeinden und einem Privatwaldbesitzer aufgewertet werden.

Weitere Aktivitäten: Controlling von Umsetzbarkeit und finanzieller Abwicklung des Förderinstruments. Die Akzeptanz und Inanspruchnahme des Förderinstruments werden erhöht, indem Flächenbesitzer in der Startphase durch eine koordinierende Stelle Unterstützung erhalten. Flächensuche, -akquirierung und Maßnahmenbegleitung werden mit Ausnahme des Winters ganzjährig betrieben.

Über das Controlling des Förderkonzeptes hinaus wird eine Erfolgskontrolle der ökologischen Funktionalität der geschaffenen Lücken durchgeführt. Hierzu werden indirekte Auerhuhnnachweise kartiert und die örtliche Vegetationsstruktur untersucht. Erkenntnisse aus der Begleitforschung der Freiflächenkampagne im Staatswald werden auf das Projekt übertragen, um die Bedeutung der Freiflächen für die biologische Vielfalt einschätzen zu können. Die Analyse der ökologischen Wirksamkeit von lichten Waldstrukturen ist für alle montanen Gebiete in Baden-Württemberg bedeutend, in denen nadelholzdominierte Bestände zu finden sind.

In Anknüpfung an eine Imagekampagne zum Auerhuhn wird in Zusammenarbeit mit teilnehmenden Gemeinden die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert. Das Thema biologische Vielfalt wird mit Hilfe der Schirmart Auerhuhn bei Waldbesitzenden gezielt ins Bewusstsein gerufen.

Weitere Informationen:

Naturparke 2019: Auerhuhn (pdf)

Poster: Lücken für Küken im Privat- und Kommunalwald (pdf)

Durchführung:

Forstliche Forschungs- und Versuchsanstalt Freiburg in Kooperation mit den Naturparken Schwarzwald Mitte/Nord und Südschwarzwald.

Für das besitzartenübergreifende Erhaltungsmanagement von Wäldern in Natura 2000-Gebieten im Privat- und Kommunalwald wurde ein integratives Konzept entwickelt und in Modellregionen umgesetzt. Außerdem wurden Maßnahmen für bedrohte Lebensraumtypen(LRT) sowie Arten (Heldbock, Eremit) ergriffen.

Bisherige Ergebnisse: Als Format zur Unterstützung der Bewirtschaftenden wurde die forstseitige Natura 2000-Gebietsbetreuung durch forstbetrieblich und waldnaturschutzfachlich qualifiziertes Personal ausgearbeitet, die mit einzel- und überbetrieblicher Beratung im Erhaltungsmanagement das zentrale Konzeptelement bildet. Inhaltliche und organisatorische Vorgaben für die Etablierung der Gebietsbetreuung sowie deren Anforderungsprofil wurden definiert. Der standardisierte Ablauf des Beratungsprozesses wurde entwickelt und beispielhaft für den Wald-LRT 9170 im Modellgebiet „Stromberg“ angewandt. Der Schwerpunktsetzung wird über die Entwicklung eines Priorisierungskonzepts begegnet, welches die regionalen Schutzgüter betrachtet. In einem Transferprozess werden die Ansätze durch ein landesweites Qualifizierungsprogramm für die Gebietsbetreuungen in die Praxis überführt. Seit 2023 sind vier Pilotvorhaben bei der Arbeit, die 2025 verdoppelt werden.

In einem neben dem Hauptprojekt zu behandelnden Vorhaben wurden Grundlagen für ein Erhaltungskonzept für die FFH-Art Heldbock (Anhänge II, IV) erarbeitet. Die Themenbereiche hierbei zielen auf das Erhaltungsmanagement im Rahmen der Waldbewirtschaftung sowie auf artenschutzrechtliche Maßnahmen im Zuge von Verkehrssicherungsmaßnahmen.

In einer separat durchgeführten Wiederherstellungsmaßnahme für die „Kiefernwälder der sarmatischen Steppe“ (Wald-LRT 91U0) wurden im Zeitraum 3/2019 bis 12/2019 auf insgesamt 11,9 ha Pflegemaßnahmen mit Entfernung von die wertgebende Vegetation verdämmenden Laubgehölzen und Neophyten vorgenommen. Auf weiteren vier Maßnahmenflächen sind die Wiederherstellungsmaßnahmen angelaufen. Hintergrund dieser Maßnahmenumsetzung war der im Landes-FFH-Bericht Baden-Württemberg von 2013 mit „Ungünstig-schlecht“ eingestufte Erhaltungszustand des Wald-LRT. Aufgrund der geringen Vorkommensfläche des Schutzguts im Land konnte durch die Wiederherstellungsmaßnahme der Erhaltungszustand im Bericht 2019 auf „Ungünstig-unzureichend“ verbessert werden.

Weitere Aktivitäten: Erstellung von Schulungsmaterialien zur Vermittlung der Konzeptinhalte für die betriebliche Beratung sowie insbesondere für die überbetrieblich (= gebietsweit) koordinierte Beratung der Waldbesitzenden im Natura 2000-Management. Über Schulungen und dauerhafte fachliche Begleitung werden die Unteren Forstbehörden als Gebietsbetreuende in die Lage versetzt, auf Ebene der Natura 2000-Gebiete ein alle Waldbesitzende umfassendes koordiniertes Management mittels Beratung im Wald konkret umzusetzen. Weiterhin: Fortführung der Erstellung des regionalen Erhaltungskonzeptes für den Eremiten im Rot- und Schwarzwildpark Stuttgart.

Weitere Informationen:

Poster: Koordiniertes Erhaltungsmanagement und Beratung für Waldbesitzende in Natura 2000-Gebieten (pdf)

Durchführung:

Um vorhandene Waldlebensräume und Lebensstätten von Arten zu schützen und zu erhalten, müssen deren Vorkommen den Waldbewirtschaftenden bekannt sein. Dafür wurde ein „Waldnaturschutzinformationssystem für alle Waldbesitzenden" aufgebaut, dass die Daten für jedermann leicht zugänglich macht.

Bisherige Ergebnisse: Das „Waldnaturschutzinformationssystem“ wird alle naturschutzrelevanten Daten zu verschiedensten Themen und Instrumenten des Waldnaturschutzes in Baden-Württemberg über alle Waldbesitzarten hinweg zugänglich machen. Ein Datenaustausch dieses Instruments mit anderen Systemen (Arteninfosystem, LUBW, etc.) wird ebenfalls ermöglicht und so die Aktualität der Daten gewährleistet sein. Somit kann die Informationsbasis für das naturschutzfachliche Management von Waldarten auf der gesamten Landesfläche verbessert werden.

Diese Plattform wird weiter ausgebaut und mit naturschutzfachlich wertvollen Informationen versehen.

Weitere Informationen:

Poster: Waldnaturschutz-Informationssystem (pdf)

Durchführung:

Das Vorkommen von Alt- und Totholz ist für die Biodiversität von Wäldern von höchster Relevanz. Konzepte zur Förderung von Alt- und Totholz setzen dabei bisher auf die dauerhafte Stilllegung von Wäldern. Die Bedeutung extensiv genutzter Wälder wurde hinsichtlich bestimmter biodiversitätsrelevanter Parameter untersucht.

Bisherige Ergebnisse: Die Auswertung großer Prozessschutzgebiete zeigt einen kontinuierlichen Anstieg von Strukturen der Alters- und Zerfallsphasen, von Mikrohabitaten und Diversitätsindikatoren mit der Stilllegungszeit, deren Sättigung nach 100 Jahren noch nicht erreicht war. Gleichzeitig nahmen Lichtindikatoren nach Stilllegung zunächst ab und später zu. Bei ausgewiesenen Habitatbaumgruppen wurde eine altersansteigende, größere Vielfalt an Mikrohabitaten gefunden als in umgebenden Waldbeständen; diese bilden speziell für ökologisch wertvolle Lebensstätten Inseln in ihrem Umfeld.

Weitere Aktivitäten: Untersuchung der Auswirkung des Stilllegungszeitraums auf weitere Arten(gruppen) des Waldzielartenkonzepts (Vögel, Fledermäuse, weitere Insektengruppen, Gefäßpflanzen, Pilze, Flechten). ;

Ermittlung des Zusammenhangs zwischen Stilllegungszeitraum und Waldstrukturen (auf Basis von Baum-Mikrohabitaten) für den WET Bu-sLb;

Modellierung von Vorkommens-Wahrscheinlichkeiten von Waldzielarten abhängig von den erhobenen Waldstrukturen;

Ermittlung artengruppenübergreifender Zielwerte für Mindest-Stilllegungszeiträume in Abhängigkeit von Gebietsgröße, Konfiguration und naturräumlichen Gegebenheiten bzw. Waldgesellschaft;

Konzeptionelle Integration der Ergebnisse in Vorgaben für den Vertragsnaturschutz.

Weitere Informationen:

Poster: Bedeutung temporär stillgelegter Waldflächen für die Biodiversität (pdf)

Durchführung:

Die Auswirkungen des Klimawandels schlagen sich im künftigen Aufbau des Waldes nieder. Wichtig ist, klimatolerante Arten regional zu erfassen und zu erhalten. Das Projekt zielt auf Sicherung von forstlichem Vermehrungsgut, Erhaltung von Genressourcen sowie Erfassung von Vorkommen und Entwicklungsbeständen von schwerpunktmäßig den Baumarten Feldahorn (Acer campestre), Flatterulme (Ulmus laevis), Spitzahorn (Acer platanoides), Sommerlinde (Tilia platyphyllos), Flaumeiche (Quercus pubescens), Hainbuche (Carpinus betulus), Speierling (Sorbus domestica), Eibe (Taxus baccata) und Elsbeere (Sorbus torminalis).

Auf der Basis werden von kartierten (v. a. bei Feldahorn, Speierling, Eibe, Flaumeiche) und neu zu kartierenden Vorkommen (v. a. bei Flatterulme, Spitzahorn, Sommerlinde und Hainbuche) potenzielle Erntebestände ausgesucht und dort genetische Analysen durchgeführt. Auf Grundlage von regional einheitlichen genetischen Strukturen werden Herkunftsgebiete innerhalb Baden-Württembergs ausgewiesen. Gleichzeitig werden Zulassungskriterien definiert, die Erntebasis durch die Ausweisung von Erntebeständen erweitert und schließlich, unter Berücksichtigung genetischer Aspekte, Generhaltungsbestände festgelegt. Zudem sollen für kritische Baumarten Ex-situ-Bestände aus vegetativer Vermehrung angelegt werden (Klonplantagen), welche langfristig auch als Saatgutquelle nutzbar sein werden.

Weitere Informationen:

Übersicht: Erhalt seltener Baumarten und deren Genetik (pdf)

Durchführung:

Fokussierte Umsetzung von Renaturierungs- und Aufwertungsmaßnahmen: Die Potenzialkarte für Fließgewässer aus Projektphase I wurde im gegenseitigen Austausch für mehrere Biotopverbundplaner/innen zur Verfügung gestellt und anschließend von ihnen als Planungsgrundlage übernommen. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Fröhnd und dem Biosphärengebiet Schwarzwald wurde flächendeckend im Gemeindegebiet Quellen kartiert, um anschließend Aufwertungen anzustoßen und zu planen. Weiterhin: Anstoßen weiterer Aufwertungsmaßnahmen an Fließgewässersystemen; Verfahren zur Erfolgskontrolle von Aufwertungsmaßnahmen; Artausbreitungsmodellierung und deren Integration in die Potenzialkarten; Wissenstransfer durch Fortbildungsmaßnahmen und Schulungsunterlagen; Ergänzung um den Lebensraum Quellen im Wald.

Weitere Informationen:

AFZ-Artikel zu Waldbächen

Durchführung:

Tier- und Pflanzenarten, die während eines oder mehrerer Lebensstadien an lichte Waldstrukturen gebunden sind, werden als Lichtwaldarten bezeichnet. Viele Populationen dieser Arten sind dramatisch eingebrochen, manche Arten ganz verschwunden. Bisherige Initiativen zum Schutz von Lichtwaldarten, zum Beispiel im Rahmen des Artenschutzprogramm Baden-Württembergs, leisteten lokal wichtige Beiträge, um das Erlöschen letzter Vorkommen dieser Arten zu verhindern. Die oft isolierten, fast ausnahmslos sehr kleinen, Restvorkommen sind ohne einen räumlichen Populationsverbund mittel- und langfristig jedoch nicht überlebensfähig. Folglich konnte die negative Bestandsentwicklung hochgradig gefährdeter Lichtwaldarten durch bestehende Schutzkonzepte nicht gestoppt werden. Ziel des hier beantragten Vorhabens ist die Etablierung eines waldbesitzübergreifenden Verbunds lichter Waldlebensräume auf der östlichen und mittleren Schwäbischen Alb durch zwei unterschiedliche Habitatmanagement-Verfahren:

1.) Gezielte Pflegemaßnahmen an Sonderstandorten (z.B. lichte Hangwälder, südexponierte Wald- und Wegränder), die für Lichtwaldarten eine besondere Biotopverbindungsfunktion einnehmen;

2.) Ein rotierendes System kleinflächiger Kahlhiebe (<1 ha), unter Berücksichtigung ökologischer, rechtlicher und ökonomischer Kriterien, aufbauend auf einem derzeit im Alb-Donau-Kreis entwickelten Konzeptansatz.

Beide Habitatmanagement-Ansätze sollen zur Entstehung eines raum-zeitlichen Mosaiks von Lichtwaldhabitaten beitragen, das für Lichtwaldarten die Ausbildung von Metapopulationen begünstigt. Der Fokus liegt auf dem Blauschwarzen Eisvogel und Widderchen. Bei den in erster Linie nach naturschutzfachlichen Kriterien gewählten Management-Ansätzen werden sowohl forstrechtliche Rahmenbedingungen als auch ökonomische Notwendigkeiten berücksichtigt. Von den bereits bestehenden Initiativen zum Schutz von Lichtwaldarten im Biosphärengebiet und im Rahmen ASP grenzt sich das hier beantragte Vorhaben durch seinen großräumigen Ansatz ab. Für den Staatswald soll sich das Projekt eng an der Gesamtkonzeption Waldnaturschutz von ForstBW orientieren und insbesondere zur Erreichung der Ziele „3 - Lichte Waldbiotope“, „4 - Historische Waldnutzungsformen“, „6 - Waldzielarten“ und „9 - Praxisorientierte Forschung“ (in Abstimmung mit der FVA) beitragen.

Weitere Informationen:

Durchführung:

Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg

Der hohe Hybridisierungsgrad der Europäischen Wildkatze stellt eine starke Gefährdung der genetischen Diversität als Teil der Biodiversität dar. Das Projekt reagiert daher direkt auf gegenwärtige Populationsentwicklungen bei der Wildkatze, greift die aktuellen Ergebnisse auf um frühzeitig entsprechende Maßnahmen zu entwickeln und umsetzen zu können. Ziel dieses Projektes ist es, die Biodiversität für gebietsheimische Arten zu sichern, in dem für die streng geschützte Tierart Europäische Wildkatze Maßnahmen geschaffen werden, die ihre genetische Diversität langfristig sichern. Maßnahmen sind neben der erforderlichen Stärkung der Biotopverbund, die Analyse der regionalen Ursachen von Hybridisierung von Wildkatzen im landschaftlichen Kontext in Baden-Württemberg und die Unterstützung der unmittelbaren Umsetzung von Managementmaßnahmen.

Durchführung:

Wildtierinstitut der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg

Biotopverbund ist ein wichtiges Ziel internationaler und nationaler Naturschutzstrategien und -instrumente. In Baden-Württemberg wurden Fachpläne zur Berücksichtigung und Förderung eines Biotopverbunds im Rahmen der Landschafts- und Landnutzungsplanung für Offenland- und Gewässerlebensräume sowie für wenige Einzelarten oder Artengruppen entwickelt, Waldlebensräume waren dabei jedoch bisher weitgehend unberücksichtigt. Zwar sind im Fachplan Biotopverbund Offenland auch Teile des Waldes (wie z. B. Waldränder) einbezogen, ebenso wie im Generalwildwegeplan, der die wichtigsten Verbundachsen zwischen Waldgebieten für mobile größere Säugetierarten darstellt, der Verbund zwischen und innerhalb von Waldlebensräumen als Grundlage für einen Populationsverbund von spezialisierten, strukturgebundenen und weniger mobilen Waldarten ist jedoch nicht berücksichtigt.

Das Biotopverbundkonzept Wald soll daher einerseits die Lücken schließen, die beim jetzigen Fachplan Offenland und Gewässer hinsichtlich bewaldeter Lebensbereiche bestehen und andererseits – in enger Verzahnung mit den bestehenden Konzepten - ein kohärentes Konzept zur Vernetzung von Waldlebensräumen sowie Lebensraumtypen innerhalb des Waldes liefern. Damit wird eine ökologische Verbundplanung über die gesamte Landesfläche für Offenland und Wald und unter Einbeziehung aller Landschafts, Landnutzungs- und -besitzformen angestrebt.

Um einen Lebensraumverbund für Waldarten mit unterschiedlichen Habitatansprüchen und Ausbreitungspotenzial zu erzielen, müssen unterschiedliche ökologische Anspruchstypen auf unterschiedlichen räumlichen Maßstabsebenen berücksichtigt werden. Hierzu zählt die großräumige Vernetzung von Waldlebensräumen ebenso wie die Vernetzung unterschiedlicher Lebensraumtypen innerhalb des Waldes (z. B. Prozessschutzgebiete/Wälder später Sukzessionsstadien, Lichte Wälder, Gewässer im Wald, Sonderbiotope). Dabei sind regionale Unterschiede in der Lebensraumausstattung und dem Artenpool zu beachten, für den eine Verbundwirkung erzielt werden soll. Zudem ist zu klären, welche Tier- und Pflanzenarten durch welche Verbundmaßnahmen begünstigt werden und ob über Zielarten mit “Schirmartenfunktion” eine Lebensraumvernetzung für assoziierte Artengemeinschaften erreicht werden kann.

Ziel ist, den Beitrag bestehender Waldnaturschutz-Fachkonzepte zur Vernetzung zu nutzen, diese systematisch miteinander zu kombinieren und, basierend auf einer Lückenanalyse gezielt um Elemente der Verbundfunktion zu erweitern. Des Weiteren sollen diese mit dem bestehenden Fachplänen Biotopverbund Offenland sowie dem Gewässerverbund verschränkt werden. Damit wird nicht nur ein Mehrwert für/aus bestehende/n Schutzkonzepte/n und -flächen generiert, auch die vorhandenen und in der Praxis bekannten Instrumente werden gestärkt.

Durchführung:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg

Ein Schwerpunkt des aktiven Waldnaturschutzes liegt derzeit auf der Förderung von selten gewordenen Strukturen im Wald, die vor allem tierischen und pflanzlichen Organismen lichter, magerer Standorte Lebensraum bieten. Diese Strukturen entstammen zumeist historischen Formen der Waldnutzung. Dazu gehören z. B. Waldweide, periodische Stockholzhiebe im Nieder- oder Mittelwald, Wald-Feldbau mit oder ohne Einsatz von Feuer, Grassicheln und Streurechen. Diese Formen der Waldnutzung haben spätestens seit dem 2. Weltkrieg ihren wirtschaftlichen Zweck verloren und sind deswegen heute aus der praktischen Waldbewirtschaftung nahezu völlig verschwunden; reliktische, zumeist rudimentäre Formen sind nur noch auf ca. 0,2 % der Landeswaldfläche zu finden. Auch viele natürliche Störungsökosysteme, wie geomorphologisch aktive Auen oder Hangrutschflächen, die ursprüngliche Quellen für solche Waldstrukturen und ihr spezifisches Arteninventar waren, sind heute verbaut und festgelegt.

Aus diesem Grund sind die Populationen von Arten, die an solche Waldlebensräume gebunden sind, inzwischen oft hochgradig gefährdet, und es werden Bemühungen unternommen, durch Imitation der historischen Bewirtschaftung die noch letzten noch vorhandenen, tradierten Waldstrukturelemente zu erhalten oder wieder neu herzustellen. Waldrandgestaltung kann solche Strukturen vermehren, vernetzen und damit Teilpopulationen von zu fördernden Arten verbinden, in manchen Fällen auch durch gezielte Anbindung an angrenzende Offenlandhabitate. Zudem sind lichte Waldstrukturen besonders geeignet, klimaresiliente Gehölzarten einzubringen und zu fördern.

Es werden in Zusammenarbeit mit sechs Pilotforstämtern je zwei wegbegleitende Flächen für die Waldrandpflege identifiziert, vorzugsweise im Kommunalwald. Kriterien für die Flächeneignung sind Einverständnis der Waldeigentümer, passende Ausgangsstrukturen in den angrenzenden Beständen und ggf. Vorkommen von Waldzielarten, bei denen erwartet wird, dass sie von der Maßnahme profitieren. Dabei sollen die Verbundräume für lichte Wälder entsprechend des Biotopverbundkonzept Wald in die Auswahl einbezogen werden. Auf den ausgewählten Flächen werden auf jeweils mindestens 150 m Länge und 20 m Tiefe Maßnahmen der Waldrandpflege nach Vorgaben des Waldrandmerkblattes Baden-Württemberg (2025) umgesetzt.

Bei der Erstbearbeitung von Waldrändern werden verschiedene Behandlungsmethoden (Stockhieb, Mulchen, Mähen) und technische Verfahren mit unterschiedlicher maschineller Ausstattung erprobt. Der zeitliche Aufwand und die Kosten werden dokumentiert als Hinweise für ein mögliches Fördervolumen.

Zudem werden die Waldränder mit einem Vegetations- und Tagfalter-Monitoring vor und zwei Jahre nach der Erstanlage begleitet. Hierbei wird das Artinventar der Flora und der Tagfalter anhand von Transekten aufgenommen, um erste Wirkungen der Maßnahmen auf die Populationen der Waldzielarten zu erfassen. Fortbildungen bezüglich der Waldrandgestaltung sind vorgesehen.

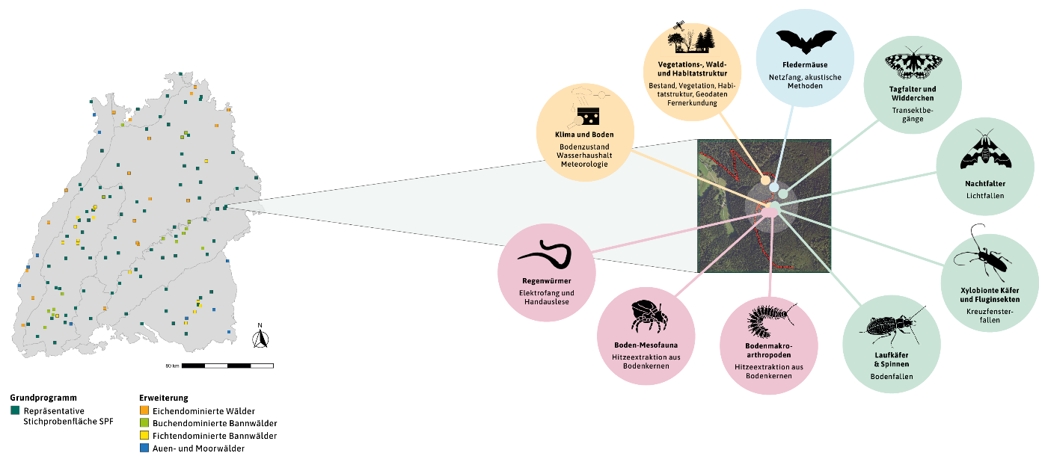

Ab 2023 wurde das Bodenfaunamonitoring konzeptionell mit weiteren Biodiversitätsprojekten der FVA (Insekten- und Fledermausmonitoring sowie dem Monitoring der Biodiversität mit Tools aus der Fernerkundung) zu einem gemeinsamen Waldbiodiversitätsmonitoring zusammengeschlossen (https://www.fva-bw.de/daten-tools/monitoring/biodiversitaetsmonitoring). Das Waldbiodiversitätsmonitoring ist modular aufgebaut. Es besteht aus einem Grundprogramm und einem Erweiterungsprogramm, mit jeweils einer spezifischen Auswahl an Stichprobenflächen. Im Grundprogramm werden die 79 repräsentativen Stichprobenflächen (SPF) der Landnutzungsschicht Wald beprobt, die in enger Kooperation zwischen dem StBA, dem BfN und dem DDA ausgewählt wurden und landesweit flächenreprä-sentativ auf die ökologischen Standortstypen verteilt sind Diese Stichprobenflächen werden bereits aktuell oder zukünftig für weitere Monitoringprogramme (z.B. Monitoring häufiger Brutvögel und Ökosystem-Monitoring) genutzt. Dies ermöglicht eine flächenrepräsentative Abbildung des Waldes in Baden-Württemberg und eine Anknüpfung an andere landes- und bundesweite Monitoringprogramme. Das Erweiterungsprogramm umfasst mindestens 40 zusätzliche Stichprobenflä-chen, um naturschutzfachlich wichtige, aber im flächenrepräsentativen Grundprogramm nur selten vertretene Waldtypen wie Eichenwälder, Auenwälder, Moorwälder und naturnahe unbewirtschaftete Wälder besser abzudecken. Gleichzeitig erweitert es die Umweltgradienten des Grundprogramms (Strukturvielfalt, Landschaftsheterogenität, Bodenfeuchte, Höhenlage, Dürrerisiko) und verbessert dadurch die ökologische Einordnung der Lebensgemeinschaften und erhöht die Interpretationsmöglichkeiten der räumlichen und zeitlichen Muster.

Die Beprobung der Stichprobenflächen erfolgt in einem rollierenden Inventurverfahren mit vierjährigen Turnus, sodass jährlich ca. 37 Flächen beprobt werden. Zehn Flächen des Grundprogramms werden jährlich beprobt, um die interannuelle Varianz der Diversität und Abundanz verschiedener Artengruppen besser bewerten zu können. Diese zehn Flächen werden zusätzlich mit einer Klimastation ausgestattet.

Ein großer Teil der landesweiten Untersuchungsflächen wurde bereits eingemessen. Auf einem Teil dieser neu eingerichteten Untersuchungsflächen fanden und finden im Laufe des Jahres 2024 die ersten faunistischen Erfassungen statt.

Mit dem Projekt „MobiTools“ wird ermittelt, wie Daten über biodiversitätsrelevante Strukturen im Wald zuverlässig und kostengünstig zu gewinnen sind. Das Verfahren basiert auf Methoden der Fernerkundung und ist eine Grundvoraussetzung, um Auswirkungen der Waldwirtschaft ebenso wie von Naturschutzmaßnahmen auf die Biodiversität von Wäldern flächendeckend zu erfassen. Hier wurden bereits mehrere Parameter in eine Plattform eingespeist. Weitere relevante Aspekte sollen nun erfasst werden.

Bisherige Ergebnisse:

Bei der Entwicklung biodiversitätsrelevanter Parameter aus Fernerkundungsdaten lag der Fokus in Projektphase I auf 1) der Festlegung und Definition der Parameter, 2) der Einrichtung einer Infrastruktur für die Durchführung und Validierung der Methodik sowie für die Datenbereitstellung, 3) der Erstellung des Baum-, Bestockungs-, und Waldbedeckungslayers und 4) der großflächigen Berechnung und Bereitstellung der Parameter. Der Baumlayer identifiziert alle Bäume >3 m, während der Bestockungslayer bestockte Flächen nach Parametern der Walddefinition der Bundeswaldinventur abbildet. Der Waldbedeckungslayer generalisiert den Bestockungslayer und entspricht somit einer ökologischen Waldmaske. Die Daten werden den jeweiligen Fachabteilungen über einen ArcGIS-Server zur Verfügung gestellt. Für zukünftige Methodenentwicklungen und Validierungen wurden Referenzflächen erfasst.

Weitere Aktivitäten: Verfahrensentwicklung für Zeitreihenanalysen zur Erfassung von Veränderungen in einem Monitoringverfahren;

Anpassung der Verfahren auf neue Eingangsdaten und neuen Anforderungen aus den Maßnahmenprojekten;

Verfahrensentwicklung zur fernerkundungsbasierten Differenzierung von Baumartengruppen für Waldlebensraumtypen bzw. Waldgesellschaften;

Entwicklung eines Service zur dauerhaften Unterstützung des Monitorings der Waldbiotope und der Biodiversität im Wald Baden-Württembergs mit Fernerkundungsmethoden.

Weitere Informationen:

Flyer Waldstrukturkarten (pdf)

Durchführung:

Forstliche Forschungs- und Versuchsanstalt, Freiburg

Über Waldböden als Lebensraum einer vielfältigen Bodenfauna und deren Zustand ist wenig bekannt. Mit dem Vorhaben „Biodiversität von Waldböden“ werden Bodenorganismen als Zeiger für den "guten Zustand" der Bodenfauna erfasst und eine praxisrelevante Naturschutzstrategie zum Schutz von Bodenlebewesen erarbeitet.

Bisherige Ergebnisse:

Erste Auswertungen anhand der konzeptionell vorgegebenen Gradienten geben bereits wichtige Hinweise auf die Ansprüche und Reaktionen der untersuchten Bodenfaunavertreter. Während Regenwürmer vorwiegend auf die Bodenchemie (Stickstoffvorrat, Bodenschutzkalkung) reagieren, haben Veränderung der Humusschicht oder der Streuauflage (z. B. durch unterschiedliche Baumarten) vorwiegend Auswirkungen auf die darin lebenden Hornmilben- und Springschwanzarten. Laufkäferarten, die an der Bodenoberfläche nach Beute jagen, reagieren sensibel auf Maßnahmen, die die Bestandesstruktur verändern (z. B. infolge veränderter Bewirtschaftungsintensität).

Weitere Aktivitäten: Untersuchung von Habitatstruktur in Wäldern des Schwarzwaldes und die Dichte und Zusammensetzung verschiedener Arthropodengruppen.

Im Sommer 2024 fand der Aufbau der Klimastationen auf den 10 Intensiv-Untersuchungsflächen des Monitoring-Grundprogramms statt. Die Klimastationen nehmen kontinuierliche Messung von Lufttemperatur, relativer Luftfeuchte, Luftdruck, Globalstrahlung, Windrichtung und- geschwindigkeit, Niederschlag sowie Bodentemperatur und –feuchte (in 15, 30 und 60 cm Tiefe) vor und unterstützen damit die Interpretierbarkeit der faunistischen Ergebnisse. Auf den restlichen Untersuchungsflächen werden vereinfachte Datenlogger (TMS-4) verwendet, um Informationen über Bodenfeuchte und –temperatur sowie die Oberflächentemperatur zu erhalten, die eine großflächige Abschätzung des klimatischen Einflusses auf die Biodiversität ermöglichen sollen.

Seit dem Frühjahr 2024 werden Bodenproben auf 80 Untersuchungsflächen entnommen, um an ihnen mit der Bodenzustandserhebung harmonisierte bodenchemische und physikalische Analysen durchzuführen. Gleichzeitig erfolgt anhand der entnommenen Bodenkerne eine vereinfachte Bodenansprache, um Parameter wie etwa Bodenhorizonte, den Bodentyp und die Humusform abzuleiten.

Die Aufnahmen der Waldbodenvegetation sowie der Bestandesstruktur erfolgten ebenfalls 2024 in einem mit der Bodenzustandserhebung harmonisierten Verfahren auf dem bislang eingerichteten Flächenset.

Weitere Informationen:

Natura 2000-konforme Bewirtschaftungspläne für den Nichtstaatswald - Artikel aus ForstBW intern, 2/2019 (pdf)

Durchführung:

Forstliche Forschungs- und Versuchsanstalt, Freiburg

In enger Anlehnung an das Insektenmonitoring der LUBW im Offenland wird auch für die Waldökosysteme Baden-Württembergs ein repräsentatives entomologisches Monitoring entwickelt. Der Fokus soll darauf liegen, Aussagen über allgemeine Trends des Insektenbestands in den dominierenden Waldgesellschaften Baden-Württembergs treffen zu können. Darüber hinaus sollen unter anderem Zusammenhänge zwischen Artenvielfalt und Häufigkeit verschiedener Arthropodengruppen in Abhängigkeit der forstwirtschaftlichen Nutzungsintensität analysiert werden.

Durchführung:

Forstliche Forschungs- und Versuchsanstalt, Universität Freiburg

Ziel des Projektes ist die Konzeptionsentwicklung eines repräsentativen Fledermausmonitorings im Wald zur Erfassung langfristiger Bestandestrends und als Grundlage für die Evaluation von Naturschutzmaßnahmen und -programmen im Wald (z. B. Alt- und Totholzkonzept, Waldschutzgebietsprogramm). Komplementär zum Fledermaus-Monitoring im Offenland und entsprechend des im Rahmen des Sonderprogramms entwickelten Insektenmonitorings im Wald liegt der Fokus darauf, den Nutzungsgradienten in Wäldern (intensive forstliche Nutzung bis hin zu ungenutzten Referenzflächen) in den dominierenden Waldgesellschaften Baden-Württembergs abzudecken, um nutzungsinduzierte Auswirkungen auf Abundanz und Diversität waldgebundener Fledermausarten ableiten zu können. Um direkte Auswirkungen über die Nahrungskette abbilden zu können wird das Monitoring bezüglich Testflächen und Aufnahmeturnus mit dem Insektenmonitoring im Wald abgestimmt entwickelt. Design, Aufnahmemethode und Aufnahmeturnus werden mit dem Offenland-Monitoring eng abgestimmt, um eine Vergleichbarkeit der Daten zu erhalten.

Durchführung:

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg