Im Fachbereich Landwirtschaft werden im Jahr 2024/2025 16 Vorhaben weitergeführt und sieben neue Vorhaben gestartet.

Die meisten Vorhaben werden seitens des MLR im Handlungsfeld Biodiversität in Agrarlandschaften betreut, aber einige Vorhaben auch in den wichtigen Handlungsfeldern Reduktion von Pflanzenschutzmitteln und Biotopverbund. Mit Blick auf die Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes sollen den Landwirtinnen und Landwirten Empfehlungen an die Hand gegeben werden, wie Pflanzenschutzmittel praktikabel reduziert werden können.

Neue Vorhaben 2024/2025

Das Projekt „Artenreiche Anbausysteme“ wird auf den LAZBW-Versuchsflächen in Bettenreute umgesetzt. Im Vordergrund stehen der vielfältige Mischkulturanbau, zum Beispiel Untersaaten und Gemenge sowie der Zwischenfruchtanbau. Das Projekt ist einzigartig, da es systemorientiert und praxisbezogen, im Rahmen eines „On-Farm“ Versuchs auf Schlagebene, die Effekte des Anbaus von Mischkulturen im Vergleich zu Reinsaatkulturen auf den Boden, die Pflanzen und die Biodiversität erforscht.

Neben dem Anbau von Mischkulturen werden im Projekt verschiedene ein- und mehrjährige biodiversitätsfördernde Maßnahmen im Ackerbereich umgesetzt und auf ihre Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung, aber auch auf ihre Vorzüglichkeit im Hinblick auf ihre biodiversitätsfördernde Wirkung bei verschiedenen Zielarten getestet. In den Erfassungsjahren 2023 und 2024 wurden einjährige Maßnahmen, beispielsweise Weite Reihe mit blühender Untersaat und vor allem mehrjährige Maßnahmen wie Blühstreifen, Blühbrachen oder Rotationsbrachen hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Vielfalt von Laufkäfer- und Spinnenzönosen evaluiert. In den beiden Jahren 2025 und 2026 soll im Zuge des Biodiversitätsmonitorings die Artenvielfalt und die Zusammensetzung von Bestäuber- und Zersetzergemeinschaften untersucht werden.

Das begleitende Monitoring im Projekt besteht aus der Erfassung von Nährstoff-, Humus- und Kohlenstoffgehalten sowie der Bodenstruktur und Wasserstabilität von Bodenaggregaten. Darüber hinaus werden über ein Sensorsystem die Bodenfeuchte und die Bodentemperatur in unterschiedlichen Bodenschichten gemessen sowie ertragsbildende Parameter und die tatsächlichen Erträge dokumentiert. In den Jahren 2025 und 2026 sollen weitere Parameter der Klimaresilienz des Bodens wie zum Beispiel das Infiltrationsvermögen für Wasser und die Temperaturentwicklung in Pflanzenbeständen analysiert werden.

Eine wichtige Besonderheit des Projekts ist der unmittelbare Wissenstransfer der pflanzenbaulichen Praxiserfahrungen und der mehrjährigen Forschungsergebnisse an eine breite Zielgruppe aus Praktikern, Auszubildenden, Studierenden, Beratern und politischen Entscheidungsträgern.

Einen virtuellen Felderrundgang über die Versuchsflächen in Bettenreute können Sie hier erleben.

Durchführung: Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW)

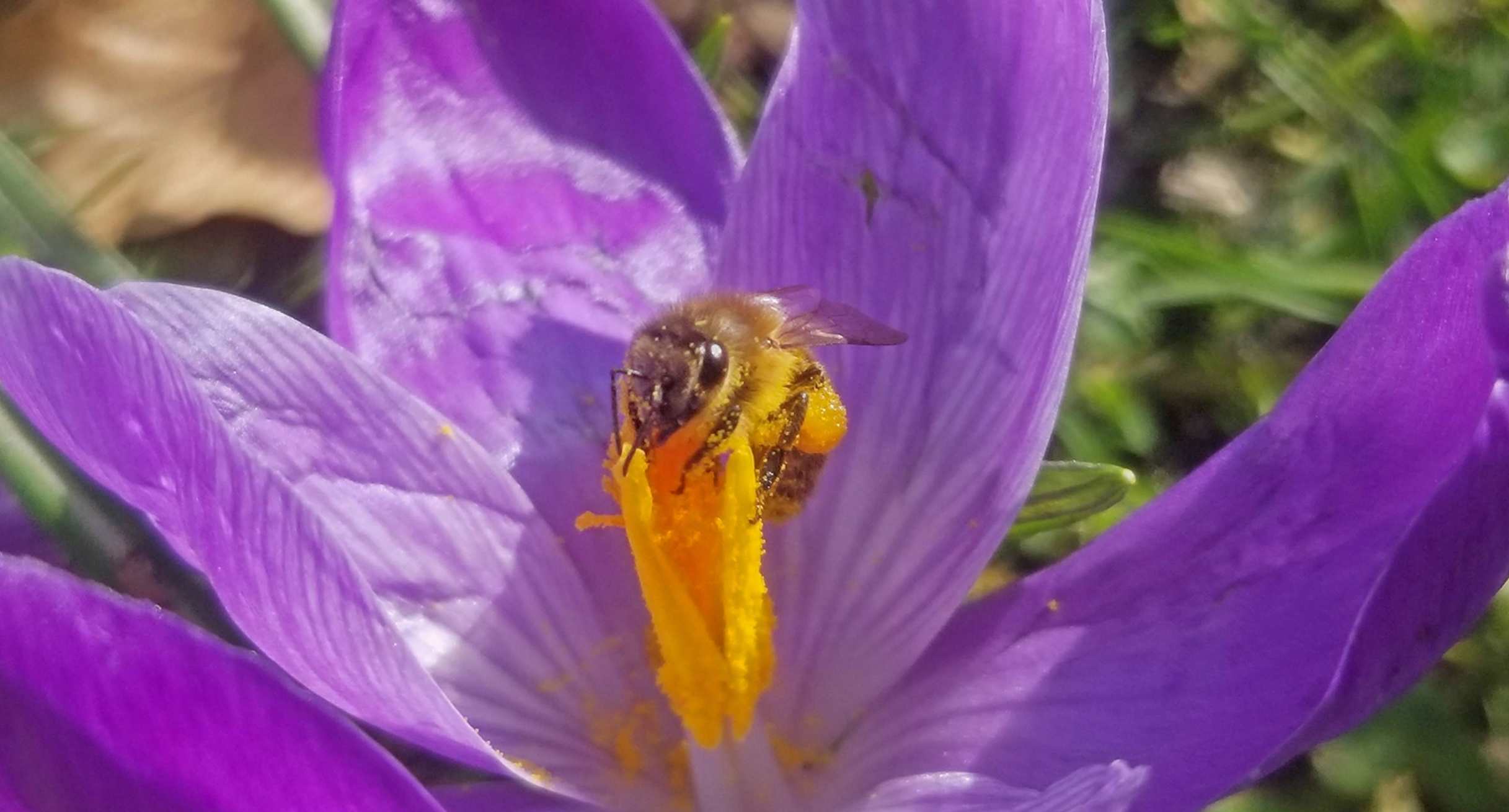

Der Bienenweidekatalog Baden-Württemberg ist ein etabliertes Nachschlagewerk für Einzelpersonen und Organisationen. Er informiert über den Anbau bienenfreundlicher Pflanzen und die Gestaltung geeigneter Habitate für Bienen, welche neben Nistmöglichkeiten auch wichtige Nahrungsressourcen für Bienen und andere Insekten bereitstellen. Die erste Version des Bienenweidekatalogs aus dem Jahr 2011 soll nun im Rahmen eines Projekts aktualisiert werden. Ziel ist die Modernisierung und Erweiterung des Bienenweidekatalogs sowie das Einbinden neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Unter anderem werden neue Pflanzenarten aufgenommen und Informationen zum Verständnis von Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Bestäubern eingebracht. Präzise und an die heutigen Bedingungen angepasste Empfehlungen für die Auswahl bienenfreundlicher Pflanzen und Saatgutmischungen werden im Katalog enthalten sein. Weitere Inhalte werden Finanzierungsmöglichkeiten für Landwirte und Imker, Vorschläge für Nistmöglichkeiten, Fördermöglichkeiten für Wildbienen, Informationen zu Initiativen und Organisationen sowie Beispielprojekte sein.

Die Pflanzenlisten und Steckbriefe des Bienenweidekatalogs basieren auf den Informationen der Pflanzendatenbank, die von den Hohenheimer Gärten entwickelt und gepflegt wurde. Die Pflanzendatenbank soll im Rahmen des Projekts ebenfalls überprüft, aktualisiert und erweitert werden.

Durchführung: Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim und Hohenheimer Gärten

Baden-Württemberg gilt traditionell als Streuobstland. Maßnahmen zur Erhaltung der Sortenvielfalt im Steinobstbereich sind bisher nur für die Obstart Kirsche erfolgt. Für Pflaumen sind Maßnahmen zum Sortenerhalt noch dringlicher, denn Pflaumenbäume werden in der Regel nicht so alt wie andere Obstbäume. Viele Altbäume sind zudem abgängig und werden in nächster Zeit absterben. Die meisten dieser Regionalsorten sind bisher nicht gesichert, sodass die Gefahr des Aussterbens der Sorten groß ist. Eine zeitnahe Erfassung der Sortenvielfalt von Pflaumen ist deshalb dringend geboten.

Zur Erfassung seltener Pflaumensorten ist eine gründliche Vorrecherche wichtig, da Pflaumen häufig als Einzelbäume und nicht als konzentrierte Pflanzungen vorkommen. Die Hauszwetschge nimmt die vorherrschende Stellung ein. In diesem Projekt soll im Rahmen einer einjährigen Vorstudie nach Streuobstakteuren und sonstigen Informanten gesucht werden und erste pomologische Verifizierungen von gemeldeten bzw. aufgefundenen Bäumen durchgeführt werden. Zur Standortbestimmung wird eine Kartierapp eingesetzt, die pomologische Bestimmung erfolgt anhand von Frucht- und Fruchtsteinreferenzen sowie dem Abgleich mit einschlägiger Literatur. Weiter soll nach vorhandenen Pflaumensammlungen in Baden-Württemberg recherchiert werden, da in solchen Pflanzungen eine große Vielfalt auf kleinem Raum vorhanden ist. Dieses Projekt bietet die Grundlage für eine intensivere Pflaumenerfassung im Streuobst und die Sicherung der aufgefundenen Raritäten und Regionalsorten für nachfolgende Generationen.

Durchführung: Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee (KOB)

Das Projekt „FAIRDI“ möchte den Tafelobstanbau nachhaltig weiterentwickeln, nach dem Motto „Fair zur Umwelt, Fair zum Erzeuger, Fair zur Gesellschaft“.

Hintergrund sind die multiplen Ansprüche, die an die Produktion von Tafelobst gestellt werden: Die Gesellschaft fordert regional produzierte und gleichzeitig preiswerte Lebensmittel; einen Anbau, der die biologische Vielfalt fördert und mit einem reduzierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auskommt; die Landwirtinnen und Landwirte wollen eine wirtschaftliche Produktion erreichen, die es ihnen ermöglicht, ihre Betriebe zukunftsfähig aufzustellen. In diesem Spannungsfeld agiert das Projekt FAIRDI und erarbeitet Lösungen, um den verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden.

Die Idee bei diesem Projekt ist es, die Obstproduktion nachhaltiger zu gestalten, indem biodiversitätsfördernde Maßnahmen auf die Fläche gebracht werden, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert wird und die Leistungen der Landwirtinnen und Landwirte durch ein innovatives Vermarktungskonzept inwertgesetzt werden können.

Die Wirksamkeit der biodiversitätsfördernden Maßnahmen wird im Projekt durch ein begleitendes Monitoring überprüft. Durch den Einsatz schorfresistenter bzw. robuster Apfelsorten, soll langfristig Pflanzenschutzmittel eingespart werden. Deshalb werden am Bodensee auf zwei Modellanlagen 15 verschiedenen schorfresistente Apfelsorten auf Anbaueignung getestet. Die Anlagen wurden in unterschiedliche Blöcke eingeteilt, in denen unterschiedliche Pflanzenschutzmittelstrategien angewandt werden, um zu testen, wie widerstandsfähig die jeweiligen Sorten sind.

Außerdem sind betriebswirtschaftliche Analysen geplant, um sicherzustellen, dass die Wirtschaftlichkeit des Obstanbaus gesichert ist. Es gilt, kostensteigernde Faktoren zu identifizieren und die Produktion effizienter zu gestalten. Fragen, die unter anderem gestellt werden sind: Was kosten Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität? Wie viel kann durch robuste Sorten an Kosten für Pflanzenschutzmittel eingespart werden?

Ein Produktionskonzept soll entwickelt werden, das Kriterien formuliert, die der zukünftige FAIRDI-Apfel erfüllen muss, um die Ansprüche aus Gesellschaft, Politik und Umwelt zu erfüllen. Auch soll mit den Vermarktungspartnerinnen und -partnern sowie dem Lebensmittelhandel ein transparentes Vermarktungskonzept entwickelt werden, das die Leistungen der Erzeugerinnen und Erzeuger nachvollziehbar macht und den Landwirtsfamilien ein kostendeckendes Einkommen sichert. Die Einführung der Äpfel soll unter der Dachmarke „FAIRDI“ erfolgen.

Begleitend finden Öffentlichkeits- und Kommunikationsmaßnahmen statt, um die Mehrwerte des Konzepts an die Verbraucherinnen und Verbraucher zu vermitteln. Das Projekt FAIRDI startete im September 2024 und läuft voraussichtlich bis August 2026.

Durchführung: Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB) in Kooperation mit der Obstregion Bodensee e. V.

Das Projekt „Gesamtbetriebliche Biodiversitätsberatung“ wurde erstmals 2018 gefördert und geht nun in die fünfte Runde. Das Projekt „Gesamtbetriebliche Biodiversitätsberatung – Kommunikation und Bildung“ trägt zum einen zur öffentlichkeitswirksamen Darstellung der Module „Gesamtbetriebliche Biodiversitätsberatung (GBB)“ von „Beratung.Zukunft.Land“ bei und zum anderen zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung zum Thema „Biodiversität“ bei Landwirtinnen und Landwirten und solchen, die in der Aus- und Weiterbildung zu diesem Beruf sind.

Ziel des aktuellen Projekts ist die Verstetigung der in den Vorgängerprojekten (GBB I bis IV) gesetzten Impulse für die Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung zum Thema Biodiversität in der Landwirtschaft. Die Reichweite der Maßnahmen soll weiter ausgebaut werden. Während GBB IV die Koordinierung von biodiversitätsrelevanten Informationen im Fokus hatte, wird in GBB V die Fortbildung von Lehrkräften an Fachschulen und Berufsschulen zur Vermittlung des Themas Biodiversität als Unterrichtsgegenstand im Fokus sein. Außerdem soll die zielgruppengerechte Bereitstellung von Unterrichtseinheiten weiter ausgebaut werden. Weitere Ziele des Projekts GBB V sind die Bündelung der bisher generierten Bildungsmaßnahmen und Informationen auf der Wissensplattform sowie die Erarbeitung einer Strategie, wie die Reichweite der Bewusstseinsbildung zu Biodiversitätsthemen auf analoge und digitale Weise vergrößert werden kann. Die Wissensplattform steht auf der LEL-Lernplattform zur Verfügung. Näheres dazu kann über die Projektleiterinnen erfragt werden.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier.

Durchführung: Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH

Für zahlreiche Bürgerinnen, Bürger und Bewirtschaftende des Landes zählt der Streuobstbau zur regionalen Identität. Der Film „In den Bäumen" soll das damit verbundene Schaffen repräsentieren und Begeisterung für das Streuobst und dessen Pflege wecken.

Protagonistin des Films ist die 77 Jahre alte Luise Wirsching. Mit der langen, aus dem Kofferraum ragenden Leiter, ihrer Säge und ihrer Astschere fährt sie durch Hohenlohe und kümmert sich um große und kleine Obstbäume. Vielen Menschen fehlt heutzutage das Wissen über den richtigen Umgang mit den Bäumen und so benötigen die Baumbesitzerinnen und Baumbesitzer Luises Hilfe. Für ihre Verdienste um den Erhalt und die Pflege von Streuobstwiesen wurde Luise Wirsching 2023 mit der Eduard-Lucas-Medaille ausgezeichnet.

Der Film „In den Bäumen“ ist ein Kino-Dokumentarfilm der Böller und Brot GbR zum Thema Obstbaumschnitt, eine poetische Parabel, eine Reflexion über die Beziehung zwischen Mensch und Baum, Natur und Kultur und der Gestaltung der Welt.

Es ist das Portrait einer außergewöhnlichen Persönlichkeit mit leidenschaftlicher Hingabe, ein Roadmovie durch Hohenlohe und ganz nebenbei eine Lehrstunde für den Umgang mit Streuobstbäumen. Die Festivalpremiere und der Kinostart sind für das Jahr 2025 geplant.

Durchführung: Böller und Brot GbR

Nach erheblichen Eingriffen in Natur und Landschaft, die z.B. bei Infrastrukturmaßnahmen regelmäßig anfallen, muss der Vorhabenträger Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (sogenannte Kompensationsmaßnahmen) durchführen, um die Funktion des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild wiederherzustellen. Bisher werden zur Durchführung dieser naturschutzfachlichen Kompensationsmaßnahmen meist landwirtschaftlich genutzte Flächen vollständig aus der Nutzung herausgenommen bzw. stark extensiviert.

Um landwirtschaftliche Flächen in der Nutzung zu halten wurden in mehreren aufeinanderfolgenden Projekten sogenannte Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen entwickelt, kurz PIK. PIK bezeichnet Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen, die die Bewirtschaftung der Flächen so gestalten, dass eine dauerhafte Aufwertung des Naturhaushaltes erfolgt und gleichzeitig eine weitere landwirtschaftliche Nutzung der Kompensationsflächen sichergestellt werden kann.

Die Planung der Kompensation erfolgt von Anfang an im partnerschaftlichen Dialog mit den Landwirten und dem Naturschutz, dabei werden die agrarstrukturellen und betrieblichen Belange berücksichtigt. Naturschutzverwaltung, Vorhabenträger und Landwirtschaft suchen gemeinsam nach möglichen Kompensationsflächen und verständigen sich über ein Konzept, welches von Naturschutz und Landwirten gleichermaßen mitgetragen wird und den rechtlichen Anforderungen entspricht.

Das PIK-Projekt wurde im Jahr 2018 begonnen, im Januar 2025 wurde der Handlungsleitfaden zur Umsetzung von produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen veröffentlicht. In Nürtingen und Horgenzell-Zogenweiler wurden Modellvorhaben zur Erprobung produktionsintegrierter Kompensationsmaßnahmen etabliert. Diese Modellvorhaben haben sich seitdem gut entwickelt, was sich anhand des Bestandsmonitorings überprüfen lässt. Auf allen Flächen wurde vor der Umsetzung eine Bestandserfassung gemacht und jeweils zwei Monitorings in den darauffolgenden Jahren (PIK 1-3) durchgeführt. Die Ergebnisse des Monitorings auf den Flächen zeigen, dass auf fast allen Flächen die Artenvielfalt der Flora und Fauna zunahm. Allerdings sind die Zeiträume, in denen die Monitorings durchgeführt worden sind, für eine Beurteilung der Steigerung der Biodiversität noch zu kurz. Weitere Monitorings sind erforderlich, um die Entwicklung der Modellvorhaben zu dokumentieren und deren Effekte hinsichtlich der Biodiversität zu evaluieren.

Im Projekt PIK 4 wird daher die Modellmaßnahme in Horgenzell-Zogenweiler im Jahr 2025 einem weiteren naturschutzfachlichen Monitoring unterzogen und die Daten ausgewertet.

Durchführung: Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH

Fortgeführte Vorhaben

Regenwürmer sind wichtige Ökosystem-Dienstleister in der Agrarlandschaft. Sie verbessern die Bodenstruktur und erleichtern die Erschließung des Unterbodens für Kulturpflanzen. Außerdem sorgt die verbesserte Infiltration dafür, dass Niederschläge schneller versickern können. Regenwürmer verbessern also die Klimaresilienz der Böden und damit auch des Pflanzenbaus. Es ist davon auszugehen, dass eine vielfältige und stabile Regenwurmfauna durch ihre Schlüsselrolle im Bodenökosystem auch andere Lebewesen der Bodenfauna positiv beeinflusst.

In diesem Projekt wird untersucht, welche Regenwurmarten in welcher Dichte und Menge auf landwirtschaftlichen Flächen in Baden-Württemberg vorkommen. Dazu wird die Regenwurmfauna auf über 100 ausgewählten Flächen genau erfasst; der Fokus liegt dabei auf Ackerflächen. Ziel ist eine repräsentative Abdeckung der agrarischen Standortstypen nach Boden, Klima und Bewirtschaftung. Diese Bestandsaufnahme kann als Grundlage für ein künftiges Monitoring dienen.

Weitere Ziele sind, landwirtschaftliche Maßnahmen oder deren Modifikationen abzuleiten, die Regenwürmer möglichst wenig beeinträchtigen oder gar fördern, gerade auch mit Blick auf die Risiken des Klimawandels für die Regenwurmpopulation.

Die gewonnenen Erkenntnisse sollen in die Breite und besonders in die landwirtschaftliche Praxis, zu den Landwirtinnen und Landwirten getragen werden. Erstellt werden ein praxisnaher, geländetauglicher Leitfaden für die Beurteilung der Regenwurmfauna auf den eigenen Flächen sowie Bildungsmodule für die landwirtschaftliche Fort- und Weiterbildung.

Durchführung:

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) zusammen mit dem Büro für Bodenmikromorphologie und Bodenbiologie (Dr. Otto Ehrmann)

Das KleVer-Projekt entwickelt und erprobt die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen für Feldvögel im Leguminosenanbau (Luzerne und Kleegras, LKG). Die Maßnahmen sollen den erntebedingten Falleneffekt von LKG insbesondere für Feldvögel entschärfen, sich aber gleichzeitig mit vertretbarem Aufwand und Kosten in die landwirtschaftlichen Abläufe der Ökobetriebe integrieren lassen und mit den Standards ökologischer Landnutzung vereinbar sein. Aus den Befunden sollen Konzepte für wirkungsvolle betriebsintegrierte Agrarumweltmaßnahmen (z.B. über FAKT bzw. Nachfolgeprogramme) für den LKG-Anbau abgeleitet werden. Als repräsentative Feldvogelarten stehen Feldlerche, Grauammer und Rebhuhn im Fokus der Untersuchungen.

In einem semi-experimentellen Versuchsansatz werden gemeinsam mit mehreren landwirtschaftlichen Betrieben auf jährlich 10-15 Probeflächen im Raum Rottenburg-Tübingen erprobt

- über- oder mehrjährige Schutzstreifen

- einen hohen Schröpfschnitt mit dem Balkenmäher / Doppelmessermähwerk

- einen hohen Erstschnitt mit nachfolgender Erntepause bis 1. August.

Untersucht werden Effekte der Maßnahmen auf die Reviere, Nistplätze und Bruterfolg der genannten Feldvogelarten, die Entwicklung von Beikräutern, die Aktivität von Mäusen, die Erträge der Leguminosen, sowie betriebswirtschaftliche Parameter.

Als vorläufiges Ergebnis kann festgehalten werden:

- Bei der Feldlerche gingen Nester bei regulärer Mahd ausnahmslos verloren. Für die Hochmahd als Kernmaßnahme für die Feldlerche deuten sich – bei bisher geringer Datenmenge – höhere Überlebenschancen an. Schutzstreifen (ein- oder überjährig) wurden nicht zur Nestanlage genutzt, allerdings nisten Feldlerchen möglicherweise bevorzugt in unmittelbarer Nachbarschaft (< 5 m) zu diesen Flächen.

- Für die Grauammer sind über- und mehrjährige Schutzstreifen die Kernmaßnahme. Nach ersten Befunden deutet sich eine schwach ausgeprägte Lenkung beim Nestbau in diese Flächen an, wo die Bruten vor Ernte geschützt sind. Einjährige Schutzstreifen wurden von Grauammern bislang nicht zur Brut genutzt.

- Für das Rebhuhn deutet sich eine Attraktivität insbesondere der über- und mehrjährigen Schutzstreifen an, nicht zuletzt auch als wichtige Refugien im Winterhalbjahr.

- Feldmäuse erreichten in überjährigen Schutzstreifen deutlich höhere Aktivitätsdichten als in Kontrollflächen und dies vor allem entlang der Schutzstreifen-Ränder. Im Jahr 2024 wurde geprüft, inwieweit dies auf eine flächeninterne Umverteilung der Mäuse zurückgeht.

- Beikräuter sowie landwirtschaftliche Problemkräuter erreichten in den Schutzstreifen zwar (tendenziell) höhere Artenzahlen aber vergleichbare oder sogar geringere Deckungsgrade, was auf eine Unkraut-Unterdrückung hinweisen könnte.

Im Jahr 2024 wurden diese Aspekte erneut geprüft. Außerdem wurde untersucht, inwieweit sich die Auswirkungen auf Beikräuter und Mäuse in die landwirtschaftlichen Folgekulturen übertragen.

Die Befragungen der beteiligten Landwirte und Landwirtinnen ergab generell eine hohe Zufriedenheit mit dem Projekt.

Durchführung:

Universität Tübingen (Dr. Nils Anthes, Koordination), Ernährungsrat Tübingen, Hofgut Martinsberg Rottenburg, Landschaftserhaltungsverband Tübingen Vielfalt e.V., Landschaftsökologisches Planungsbüro Geissler-Strobel.

In Deutschland werden 43% der Brutvögel nach der aktuellen Roten Liste als gefährdet, stark gefährdet, vom Aussterben bedroht oder bereits ausgestorben eingestuft. Insbesondere bodenbrütende Feldvögel sind sehr stark rückläufig, was auf eine besondere Gefährdungssituation hinweist. Gründe hierfür liegen z. B. im Verlust von Nahrungs- und Bruthabitaten, aber teils auch an einer regional beobachteten Zunahme von Prädatoren, wie Krähenvögeln, Füchsen oder auch Katzen.

In diesem Projekt sollen verschiedene landwirtschaftliche Maßnahmen zum Bodenbrüterschutz getestet werden. Weiterhin soll untersucht werden, inwiefern deren räumliche Anordnung als Randstreifen oder als Insel im Schlag Auswirkungen auf den Prädationsdruck hat. Es wurden z. B. die Anlage von Altgrasstreifen und –Inseln im Kleegras und die Anlage von Blühfenstern in Getreide untersucht. Darüber hinaus sollen auch Weite-Reihe-Getreide und Blühbrachen auf ihre Attraktivität und Lockwirkung für Bodenbrüter untersucht werden. Die Daten werden mittels klassischer Beobachtungen sowie auch mit neuen Verfahren wie sound-scaping-Ansätzen oder Wärmebild-Drohnen erhoben.

Die Ergebnisse zeigen, dass Weite-Reihe-Getreide und Sommergemenge (Leindottergemenge) als Habitate für Feldlerchen attraktiv waren. Über diesen Flächen konnten am meisten Singflüge/ Reviere verorten. Bezogen auf die beobachtete Zeit und die Fläche waren Blühstreifen und Luzerne- bzw. Altgrasinseln (und deren direktes Umfeld) die mit Abstand am häufigsten angelandeten Flächen - hier scheint es viel Futter zu geben. Als Flächenmaßnahme war Weite-Reihe-Getreide mit Untersaat am attraktivsten, allerdings wurden hier 2024 nur ein Schlag beobachtet. In 2023 hatten wir einige Flächen an Weite-Reihe-Getreide mit Untersaat, welche neben Luzernegrasflächen die am häufigsten angelandeten Flächen waren - die Attraktivität dieser Maßnahme für Feldvögel wird also auch durch unsere Daten belegt. Wenn man bedenkt, dass in Weite-Reihe-Getreide mit Untersaaten auch doppelt so viele Arthropoden wie im Normalgetreide zu finden sind und dass die Kultur weder mechanisch, noch chemisch während der Saison bearbeitet wird, lässt sich schließen, dass diese neue FAKT II-Maßnahme für bodenbrütende Feldvögel extrem wertvoll ist. Blühinseln in Getreide hingegen bringen in unserer Untersuchung keinen nachweisbaren Zusatznutzen für die Feldvögel und wurden nicht zum Brüten genutzt. Mit Wildkameras konnte jedoch nachgewiesen werden, dass die Inseln im Feld von unterschiedlichen Tieren genutzt wurden, so z.B. von Rehen, Schmetterlingen und anderen Vogelarten. Bezüglich der Auffindbarkeit/Prädation von Dummy-Nestern ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Maßnahmen.

Das Projekt soll so Aufschluss über sinnvolle Maßnahmen und deren Umsetzung zum Schutz von Gelegen und Jungvögeln geben. Außerdem wird durch die Anlage der Maßnahmen und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit auf diese Artengruppe und deren Schutzbedürfnis aufmerksam gemacht und für gewisse Gefährdungsfaktoren sensibilisiert. Letztendlich soll das Projekt einen Beitrag leisten, bodenbrütende Feldvögel in Baden-Württemberg besser zu schützen und deren Populationen zu stabilisieren.

Durchführung:

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ)

Im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e. V. werden rund 12.000 ha Fläche mit Wein- und Obstanbau bewirtschaftet. Zahlreiche Partner und kommunale Mitglieder des Naturparkvereins beschäftigen sich mit dem Weinbau. Theoretisches Wissen zur Förderung der Biodiversität im Weinbau ist abundant und schnell zu finden, die Modernisierung hin zu einem insektenverträglichen Vorgehen findet jedoch nur langsam statt. Ziel des Projektes ist es daher, das Wissen und geeignete Maßnahmen in der breiten Fläche umzusetzen, attraktiv und praktikerfreundlich zu gestalten und die Fortsetzung biodiversitätsfördernder Maßnahmen über die Förderlaufzeit hinaus zu erzielen. Beispielhafte Maßnahmen auf den Flächen können sein: das Schaffen von Trittsteinen zwischen den Rebzeilen durch Einsaaten, Pflanzungen oder Kleinstrukturen auf brachfallenden Flächen. Auch die Sensibilisierung der Winzerinnen und Winzer und der Bevölkerung ist ein zentrales Ziel. Dazu sollen Workshops mit relevanten Akteursgruppen organisiert werden und Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet.

Durchführung:

Naturpark Schwarzwald Mitte Nord e.V

Die Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen in für Landwirtinnen und Landwirte häufig mit Unsicherheiten verbunden. Umfassende Daten zu den tatsächlichen Kosten der Maßnahmen in der Praxis sowie zu den pflanzenbaulichen Effekten liegen für baden-württembergische Betriebe bisher nicht vor.

Ziel des Projektes BWBiodivAcker ist es, Methoden für ein Monitoring der ökonomischen und pflanzenbaulichen Effekte von biodiversitätsfördernden Maßnahmen zu entwickeln. Es soll eine leicht umsetzbare Möglichkeit geschaffen werden, über die aktuelle Projektlaufzeit hinaus in ganz Baden-Württemberg einheitlich Daten zu erheben, die zu fundierten Praxis- und Politikempfehlungen führen können.

Auf zehn Betrieben aus dem Demobetriebenetzwerk BiodivNetz BW werden Ansätze zur Evaluation der Wirkungen der dort umgesetzten Maßnahmen entwickelt und erprobt. Dabei geht es zum einen um die Auswahl der für ein aussagekräftiges Monitoring zu erhebenden ökonomischen und pflanzenbaulichen Parameter und zum anderen um die Entwicklung der Methodik zu deren Erhebung. Berücksichtigt werden unter anderem folgende biodiversitätsfördernde Maßnahmen:

- Gemenge und Mischkulturen von Getreide und Blütenpflanzen

- Einjährige Blühmischung, Buntbrachen und Blühstreifen

- Extensive (Getreide-)Äcker mit geringer Kulturdichte (Weite Reihen, Lichtäcker)

- Nutzungsextensivierung zur Schaffung von Brut- und Rückzugsflächen (Drilllücken etc.)

- Kleegras, Klee und Luzerne (kleinkörnige Leguminosen)

Aus den Ergebnissen wird ein Leitfaden für die Praxis entwickelt. Ziel des Projektes ist es, eine Grundlage für eine vertiefte wissenschaftliche Begleitung in den Folgejahren zu schaffen, die Regierungspräsidien bei der Betreuung des Betriebsnetzes zu unterstützen und den Praktikern eine Grundlage zu geben, Kosten und Nutzen von Biodiversitätsfördermaßnahmen für ihren Betrieb besser abschätzen zu können.

Durchführung:

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU)

Ein zentraler Erfolgsfaktor für wirksame Biodiversitätsleistungen landwirtschaftlicher Betriebe sind motivierte und fachkundige Betriebsleiter. Mithilfe von Checklisten und Schulungen sollen sie als „Laien“ in die Lage versetzt werden, sicher und effizient, anhand aussagekräftiger Habitatstrukturen und Indikatorarten, eine belastbare Erhebung der biodiversitätsrelevanten Situation auf ihrer Hofstelle und den Betriebsflächen durchzuführen. Eine stichprobenartige Zweiterhebung durch Experten ermöglicht zum einen eine Nachschulung der Landwirtinnen und Landwirte und erfolgt zum anderen für den Vergleich der Ergebnisse beider Verfahren. Sie ermöglicht eine Einschätzung zur Belastbarkeit des Laienverfahrens. Die Erfassungsergebnisse beider Verfahren werden als Grundlage für eine professionelle Zertifizierung der Biodiversitätsleistungen des landwirtschaftlichen Gesamtbetriebs herangezogen. Dafür sollen zehn Betriebe gewonnen werden, bevorzugt aus dem landesweiten Biodiversitätsnetzwerk (BiodivNetz BW). Die Aufbereitung und Verdichtung der Biodiversitätsleistungen der teilnehmenden Betriebe zu einem gesamtbetrieblichen Zertifikat ermöglicht horizontale und vertikale Betriebsvergleiche und perspektivisch auch die Steigerung des Wertschöpfungspotentials der Produkte und Dienstleistungen von Betrieben am Markt.

Durchführung:

Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum (LEL)

Agrarlandschaften stellen ein großes Potenzial an Artenvielfalt bereit, welche durch eine zunehmende Intensivierung jedoch verstärkt unter Druck geraten ist. Grundsätzliche Strategien zur Erhaltung bzw. Erhöhung von Artenvielfalt in der Agrarlandschaft sind zwar bekannt, jedoch erfolgt deren Umsetzung im Rahmen der landwirtschaftlichen Flächennutzung oft nur teilweise und zögerlich. Gründe dafür sind vor allem die Komplexität der durchzuführenden Maßnahmen sowie wahrgenommene Zielkonflikte mit anderen Optimierungszielen, v.a. des Einkommenspotenzials des Betriebs. Ziel dieses Projekts ist es, eine webbasierte Simulationssoftware zu entwickeln, mit deren Hilfe biodiversitätsfördernde Maßnahmen geplant und mögliche Synergien bzw. Zielkonflikte mit der Wirtschaftlichkeit des Betriebs bzw. des Schlags transparent gemacht werden können. Zur Operationalisierung dieser Software ist zudem vorgesehen, diese an ein elektronisches Schlagkarteisystem (FMIS) anzubinden. Zusätzlich wird der Prototyp dieser Simulationssoftware in einer Fokusgruppe mit Landwirtinnen und Landwirten, Beraterinnen und Beratern und Vertreterinnen und Vertretern des Handels im Hinblick auf eine Eignung analysiert, Biodiversität prognostizierbar als Management- und Optimierungsziel in der landwirtschaftlichen Unternehmensführung zu etablieren.

Durchführung:

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU)

Das Projekt beschäftigt sich mit der Frage, ob es möglich ist, Anbausysteme so zu gestalten, dass sie mit einer reduzierten Düngungs- und Pflanzenschutzintensität ökonomisch tragfähige Erträge bzw. Erlöse erzielen. Ziel ist es, mit etwa 50 % des bisherigen Pflanzenschutzmitteleinsatzes und etwa 70 % der erlaubten N-Düngung etwa 90 % des Ertrages zu erreichen. Untersucht wird außerdem, wie sich der Farm-to-Fork-Ansatz der EU-Kommission (ca. 50% Pflanzenschutzmitteleinsatz und 80% N-Düngemitteleinsatz) auf den Ertrag und die Wirtschaftlichkeit auswirkt. Über die Einsparung an Betriebsmitteln soll eine ähnliche Wirtschaftlichkeit erreicht werden, wie bei einer intensiven Bewirtschaftung im Rahmen der guten fachlichen Praxis. Mit dieser Fragestellung möchte das Projekt einen Beitrag zu den politischen Zielen des Bundes und der Landesregierung Baden-Württemberg leisten, sowohl den chemischen Pflanzenschutz als auch die N-Überschüsse aus der Landwirtschaft zukünftig zu reduzieren.

Im Projekt werden die Fruchtarten Winterweizen, Wintergerste und Silomais in Fruchtfolge angebaut. Dazu werden Feldversuche mit drei Systemvarianten durchgeführt, eine Standardvariante mit hoher Intensität, eine Variante, die den Farm-to-Fork-Vorgaben folgt(IP) und eine Variante „IP plus“, bei der alle Möglichkeiten einer moderaten Reduktion des Betriebsmitteleinsatzes ausgereizt werden. Die Feldversuche sind auf bisher fünf Standorten lokalisiert: Ladenburg, Rheinstetten-Forchheim, Tachenhausen, Bad Mergentheim und Tailfingen. Die Standortbedingungen der teilnehmenden Versuchsanlagen unterscheiden sich stark voneinander. Neben Bodeneigenschaften, die maßgeblich das Düngemanagement beeinflussen, haben die Standorte auch einen unterschiedlichen Unkrautdruck. Dazu kommen die jährlichen Witterungsschwankungen. Für die Beantwortung der Versuchsfrage ist es wichtig, möglichst viele verschiedene Standorte über einen möglichst langen Zeitraum untersuchen zu können, auch um die Landwirte in der Umgebung zu erreichen. Weitere Versuchsstandorte werden in den nächsten Jahren angestrebt.

Die Ergebnisse aus den bisherigen Feldversuchen aus den Jahren 2021 bis 2024 auf fünf Standorten in Baden-Württemberg zeigen, dass mit einem PSM-Niveau von ca. 50 % und einem N-Düngungsniveau von 70 % ein Ertragsniveau von 91 % erreicht wurde. Damit waren die Erlöse auf Basis der Preise im Herbst 2024 etwa 200 € niedriger als bei einer intensiven Bewirtschaftung (Standard). Die Kosteneinsparungen betrugen gut 250€ pro Hektar, sodass am Ende geringfügig höhere Deckungsbeiträge in der reduzierten Variante erzielt wurden.

Das Anbausystem „Integrierter Pflanzenbau“, das weitestgehend die Forderungen der Farm-to-Fork-Strategie der EU erfüllt, führte mit ca. 50 % Behandlungsindex im Pflanzenschutz und etwa 80 % der N-Düngung des intensiven Niveaus zu einem Ertragsniveau von insgesamt ca. 94 %. Diese Ertragsreduzierung wurde durch die Einsparungen bei den Betriebsmitteln überkompensiert, so dass die Deckungsbeiträge insgesamt sogar 7 bis 8 % höher waren alsbei intensiver Bewirtschaftung nach den Regeln der guten fachlichen Praxis. Die Ergebnisse zeigen insgesamt, dass eine Düngung nach den NID-Düngungsempfehlungen des Landes gekoppelt mit einer Grundabsicherung im Pflanzenschutz tendenziell zur höchsten Wirtschaftlichkeit führt.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die spezifische Intensität im Rahmen der in den vorliegenden Untersuchungen gewählten Intensität nur sehr geringe Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der Betriebe hat. Wichtig ist, dass dabei N-Düngung und Pflanzenschutzintensität gemeinsam gedacht werden müssen.

Durchführung:

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) in Kooperation mit den Landwirtschaftsämtern und der HfWU

Das Forschungsvorhaben soll den Datenschatz zu Landwirtschaft und Biodiversität, der in Ministerien, Umweltämtern, Beratungsnetzwerken, Hochschulen und Universitäten Baden-Württembergs bereits vorhanden, aber noch ungehoben ist, für Beratungs- und Schulungszwecke mit modernen Computermodellsystemen zusammenführen. Hierzu soll das an der Universität Hohenheim entwickelte Modellsystem MPMAS_XN verwendet werden, mit dem einzelne Betriebe und Gruppen von hunderten oder tausenden von Betrieben ökonomisch und biophysikalisch hinsichtlich Ertragsbildung simuliert werden. Als konkretes Fallbeispiel sollen mechanische Beikrautregulierungsmaßnahmen zur Reduzierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes dienen. Mögliche Auswirkungen auf Anbauplan, Arbeits- und Maschineneinsatz sowie vor allem auf das betriebswirtschaftliche Ergebnis werden mit dem Modellsystem analysiert. Um die Modellergebnisse mit der Realität abzugleichen, soll ein Austausch mit den Landwirtinnen und Landwirten der Demonstrationsbetriebe und deren Beratern stattfinden. Das so validierte Modellsystem kann anschließend als Plattform für Diskussion und Schulung sowie zur Politikanalyse dienen.

Durchführung:

Universität Hohenheim

Zu den Kernzielen des 2020 in Baden-Württemberg beschlossenen Biodiversitätsstärkungsgesetzes gehört die Reduktion des Einsatzes von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln um 40 bis 50 Prozent in der Menge. Dieses zukunftsweisende, aber auch ambitionierte Ziel zu erreichen, stellt eine große gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar. Durch die enorme Kulturvielfalt nimmt der Gemüsebau hinsichtlich der Biodiversität eine besondere Rolle ein. Besonders im Bereich der Sonderkulturen mit individuellen Produktionsverfahren und gleichzeitig hoher Sensibilität auf Seiten der abnehmenden Hand müssen alternative Pflanzenschutz-Verfahren betriebsindividuell entwickelt und angepasst werden.

Um die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln im landwirtschaftlichen Sektor voranzubringen und zu unterstützen, wurde von der Landwirtschaftsverwaltung in Zusammenarbeit mit der Praxis bereits ein Netzwerk von Demonstrationsbetrieben mit den Produktionsschwerpunkten Acker-, Obst- und Weinbau aufgebaut. Dieses Projekt soll das Netzwerk künftig um den Gemüsebau erweitern, um auch für diesen Produktionsschwerpunkt (12.000 ha) Reduktionspotenziale zu erproben. Auf drei Demonstrationsbetrieben mit unterschiedlichen Gemüsekulturen sollen vielfältige Maßnahmen etabliert und auf Praxistauglichkeit getestet werden. Den Netzwerkbetrieben kommt dabei eine wichtige Funktion beim Wissenstransfer und als Diskussionsplattform zu: Als Multiplikatoren sollen sie helfen, die gewonnenen Erfahrungen weiter in die Praxis zu streuen.

Durchführung:

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ)

Im Jahr 2018 wurde das Projekt „NEUKA.BW“ am Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg, kurz LTZ, gestartet. In diesem Projekt werden moderne, sensorgesteuerte Verfahren zur mechanischen Unkrautregulierung erprobt. Damit soll ein Beitrag zu einem praxisgeeigneten, nachhaltigen Pflanzenschutz im Ackerbau und zur „Pflanzenschutzmittelreduktionsstrategie“ des Landes Baden-Württemberg geleistet werden.

Die bisherigen Projektergebnisse zeigen, dass eine ausreichende Kontrolle von Unkräutern auch ohne Herbizide erfolgen kann. Allerdings unterliegen die Wirkungsgrade der mechanischen Unkrautregulierung mit 30-100 % deutlich stärkeren Schwankungen, als dies bei den rein chemischen Verfahren (70-100 %) der Fall ist. Grund dafür sind verschiedene Einflussfaktoren, vor allem die Witterung. Das Verfahren mittels Kamerahacke stellt dennoch eine wirksame Alternative zu chemischen Verfahren dar. Durch die Kameraunterstützung ist es nun möglich, auch in Kulturen mit engen Reihenweiten ab 12,5 cm chemische Unkrautregulierungsmaßnahmen durch Hacken zu substituieren und damit Herbizide einzusparen. Die im Rahmen eines Dauerversuchs untersuchten zusätzlichen pflanzenbaulichen Maßnahmen (Spätsaat, falsches Saatbett und Blindstriegeln), zeigten sich zwar in Einzeljahren vielversprechend, ließen jedoch im Mittel der Jahre 2021 – 2024 keinen durchgängigen Vorteil gegenüber dem klassisch mechanischen Verfahren im Nachauflauf erkennen. Hinsichtlich der Biodiversitätsleistung konnten, über diesen Zeitraum, teilweise positive Wirkungen mechanischer Verfahren, im Vergleich zum klassischen Herbizideinsatz, auf die Unkrautartenanzahl nachgewiesen werden. Während die mechanischen Verfahren in den Wintergetreiden im Mittel der Jahre die Artenreduktion um ca. 50 % im Vergleich zu chemischen Verfahren minimieren konnte, wurden in den Sommerungen (Mais, Soja und Erbse) keine Unterschiede diesbezüglich festgestellt. Hinsichtlich der Auswirkungen auf Insekten, lassen die Ergebnisse aus dem Jahr 2024 den Trend erkennen, dass es tendenziell eher zu einer Störung in der Entwicklung und dem Schlupf diverser invertebratischer Spezies durch mechanische Maßnahmen kommen kann. Für eine valide Aussage diesbezüglich sollten jedoch weitere Versuchsjahre miteinbezogen werden.

Des Weiteren erfolgten Versuche zur Standraumoptimierung in Körnermais, mit dem Ziel, die anschließende mechanischer Unkrautregulierung längs und quer zur Saatrichtung durchzuführen und somit die Wirkungsgrade deutlich zu steigern. Somit konnten Wirkungsgrade auf Herbizidniveau erreicht. Zusätzlich dazu wurden signifikant positive Wirkungen auf Wachstum und Ertrag der Kulturpflanzen nachgewiesen. Möglicherweise sind hierfür Nebenwirkungen auf den Wasserhaushalt durch eine Unterbrechung der Kapillaren verantwortlich.

Das Projekt umfasst außerdem ein Demobetriebsnetzwerk, in dem auf Praxisbetrieben Onfarm-Versuche zu Demonstrationszwecken durchgeführt werden. Auf den Praxisbetrieben werden auch Feldbegehungen und Versuchsbesichtigungen mit Praktikern durchgeführt. Die bisherigen Erfahrungen der Betriebsleiter auf den Demobetrieben zeigt, dass die Praktiker durchaus ein Einsparpotential chemisch-synthetischer Herbizide erkennen, gleichzeitig die Verwendung mechanischer Verfahren der Unkrautregulierung in der landwirtschaftlichen Praxis mit einem höheren Zeit- und Kostenaufwand bei gleichzeitig reduzierter Wirkungssicherheit bedeutet.

Durchführung:

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) in Kooperation mit der Universität Hohenheim.

Das Projekt „Diversifizierung des Silo- und Energiemaisanbaus“ beschäftigt sich bereits seit 2018 mit potenziellen Lösungsansätzen für eine ökologische Aufwertung des Maisanbaus. In den ersten beiden Projektphasen lag der Fokus auf Untersuchungen des Mais-Gemengeanbaus mit einzelnen, großkörnigen Partnern wie Stangenbohne, Kapuzinerkresse oder Sonnenblume, die zwar eine hohe Praxistauglichkeit aufweisen, jedoch nur einen gewissen Mehrwert für die Biodiversität darstellen. In der dritten Projektphase werden nun Mais sowie alternative Energiekulturen mit artenreichen Blühmischungen kombiniert. Ziel ist es, die Attraktivität der Kultur für Insekten in der Agrarlandschaft zu erhöhen und gleichzeitig einen Beitrag zum Erosionsschutz zu leisten.

Im Jahr 2022 wurden an den Standorten Tachenhausen und Forchheim Feldversuche mit vier verschiedenen Blühmischungen als Untersaat in Mais und Hirse (Sorghum) durchgeführt. Ziel war es, eine lange Blühdauer der Untersaat, eine hohe Blütendiversität sowie eine möglichst hohe Unkrautunterdrückung bei zeitgleich geringer Konkurrenz gegenüber dem Mais zu erreichen. Die Versuche wurden mit Pflanzenbonituren und Erfassungen von Bestäuberanflügen begleitet. Bei der Hirse haben sich die Blühmischungen gut etabliert und es wurde eine hohe Anzahl an Blütenbesuchen nachgewiesen. Insbesondere Raps stellte ein beliebtes Blühangebot dar. Die spät blühende Chia, die vor allem bei Hummeln beliebt war, leistete einen großen Beitrag zur Verlängerung des Blühzeitraums. Je nach Standort wurde eine unterschiedliche Auswirkung auf die Erträge von Mais und Hirse festgestellt. Die Versuche werden in 2023 weitergeführt.

Eine der Untersaatenmischungen im Mais wurde im Jahr 2022 zusätzlich auf vier Praxisschlägen getestet. Hier wurden Erhebungen von Wildbienen (Apidae), Laufkäfern (Carabidae) und Kurzflügelkäfern (Staphylinidae) sowie Pflanzenbonituren und Ertragserfassungen durchgeführt. Es wurde ein tendenzieller Mehrwert für die Wildbienenvielfalt und -abundanz sowie ein erhöhtes Kurzflügelkäferaufkommen festgestellt. Für die Artengruppe der Laufkäfer wurden lediglich geringfügige Unterschiede in der Artenzusammensetzung beobachtet. Die Entwicklung der Untersaat sowie die Auswirkungen auf den Ertrag variierten stark zwischen den Versuchsstandorten. Im Mittel war in den Maisvarianten mit blühender Untersaat eine Reduktion des Mais-TM-Ertrages um 22 % im Vergleich zur Reinmais-Kontrolle zu verzeichnen.

Im Jahr 2023 wurden diese Erhebungen auf elf weitere Praxisschläge ausgeweitet. So können die ersten Ergebnisse, die auf einen tendenziellen Mehrwert für die Insektenvielfalt hinweisen, anhand mehrjähriger Daten validiert werden. Zusätzlich wird die in den Mais integrierte, einjährige Untersaat im zweiten Untersuchungsjahr mit einer segregierenden Variante in Form von überjährigen Blühstreifen hinsichtlich der Praxistauglichkeit und des Biodiversitätsmehrwertes verglichen. In beiden Varianten wird in den Jahren 2023 und 2024 die Folgeverunkrautung dokumentiert, um Problemarten innerhalb der Blühmischungen sowie mögliche Langzeitfolgen entsprechender Maßnahmen frühzeitig zu identifizieren.

Durchführung:

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) in Kooperation mit der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU)

Der Lebensraum „Weinberg“ ist ein wichtiger Förderer der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft und er prägt die Kulturlandschaft in Baden-Württemberg. Insbesondere der kleinflächige Steillagenweinbau und die Terrassenlagen bieten aufgrund ihrer Struktur wertvolle Rückzugsorte für Insekten, Reptilien und Wirbeltiere. Zudem sind sie schützender Raum für die am Standort heimische Flora.

Gerade die Bearbeitung des Unterstock-Bereichs ist im Weinbau von besonderer Bedeutung. Hier gilt es, die Konkurrenz um Nährstoffe und vor allem Wasser gering zu halten. Zudem soll das Mikroklima in der Traubenzone eine bestmögliche Trauben- und spätere Weinqualität gewährleisten. Wurde in der Vergangenheit meist im Zuge des Unterstockbegrünungsmanagements auf den Einsatz von Glyphosat und andere Herbizide zurückgegriffen, ist dies heute nicht mehr möglich. Diese Entwicklung stellt Winzerinnen und Winzer vor Herausforderungen. Andere zufriedenstellende Lösungen müssen gefunden werden. Mit Hilfe des Projekts sollen Erkenntnisse über alternative Bearbeitungsvarianten, deren Erfolg und Auswirkungen auf die Biodiversität, generiert werden. Diese münden in Handreichungen für die Praxis und gewährleisten wirksam und nachhaltig den Erhalt dieser biologisch wertvollen Steillagen.

Das Projekt beinhaltet zwei Hauptarbeitsfelder. Zum einen werden in einer direktzugfähigen Lage zwei unterschiedliche mechanische Lösungen in Kombination mit Zeilenbegrünungsgeräten gefahren und die direkten Auswirkungen auf die am Standort vorkommende Flora und Fauna bonitiert. Zum anderen wird in einer Terrassenlage, in der keine mechanischen Lösungen anwendbar sind, durch die Einsaat und Pflanzung von niedrigwachsenden Bodendeckern versucht, den Unterstockbereich freizuhalten.

Das Projekt wurde 2018 begonnen und wurde seither mehrmals verlängert.

Durchführung:

Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg (LVWO)

Der städtische Raum bietet großes Potential, um als vielseitiger Lebensraum für verschiedene Arten zu dienen. Bestäuber, insbesondere Wildbienen, können von blühenden Pflanzungen in der Stadt profitieren. Um dieses Potential zu nutzen, muss die verhältnismäßig geringe Grünfläche in der Stadt multiple Funktionen erfüllen und als ganzheitliche Lebensräume, bestehend aus Nahrungspflanzen sowie Nist- und Überwinterungsstrukturen, für die Zielgruppe der Bestäuberinsekten dienen. Die Umsetzung biodiversitätsfördernder Maßnahmen im größeren und damit vernetzbaren Stil scheitert jedoch oftmals an fundierten Kenntnissen zu Pflanzen, Strukturen sowie Umsetzungs- und Pflegekosten. Ziel des Projektes ist es, zu Nahrungspflanzen und Strukturvielfalt sowie zu neuartigen vertikalen Blühanlagen belastbare Daten zu erheben. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Betrieben und Kommunen sowohl auf Versuchsanlagen, als auch auf Praxisflächen. Dabei werden praxisrelevante Fragen bearbeitet und die Ergebnisse für die Zielgruppen anwendungsbezogen aufbereitet. Somit soll die Umsetzung ökologisch effektiver Pflanzflächen im städtischen Raum gefördert, die Vernetzung urbaner Grünflächen vorangetrieben und dass Potential der Stadt als Lebensraum für Bestäuber ausgeschöpft werden.

Das Projekt wurde im Jahr 2019 begonnen und wurde nach erfolgreicher Umsetzung im Jahr 2022 verlängert.

Weitere Informationen

Projekt: Sicherung und Förderung der Artenvielfalt und Biodiversität im urbanen Raum

Projekt: Schutz und Förderung der biologischen Vielfalt in der Stadt und in den Gemeinden

Durchführung:

Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg (LVG) in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Bienenkunde, Universität Hohenheim

In Baden-Württemberg werden rund 46 % der Fläche landwirtschaftlich genutzt. Eine wichtige Maßnahme zur Erhöhung der Artenvielfalt in der Landwirtschaft wird in der Einführung neuer oder der Wiederentdeckung alter Kulturarten gesehen, die in der Regel eine geringere Bewirtschaftungsintensität erfordern. Das gilt auch für den Anbau von Buchweizen, dem das Potenzial zugeschrieben wird, zu einer regionaleren und biodiversitätsfreundlicheren Landwirtschaft beitragen zu können.

Das Projekt folgt auf das Projekt „Integration von Buchweizen in heimische Fruchtfolgen“ (Laufzeit 2020 bis 2022) und zielt auf die Etablierung und Erprobung des Buchweizenanbaus in der landwirtschaftlichen Praxis ab. Dazu werden On-Farm Versuche in verschiedenen Anbauregionen Baden-Württembergs, unter der Einbindung von Landwirten, durchgeführt. Die Vielfalt der Bestäuber und anderer nützlicher Insekten in den Buchweizenbeständen soll im Projekt erfasst werden und somit der Beitrag zur Biodiversität in Interaktion mit der jeweiligen Bewirtschaftungsweise und Umwelt ermittelt werden.

Für den Aufbau der On-Farm-Versuche werden verschiedene Landwirte an unterschiedlichen Standorten in Baden-Württemberg für zwei Jahre an den Versuchen teilnehmen. Die Auswahl, Koordination und Abstimmung des Anbaus erfolgt in enger Kooperation mit der LBV Schrozberg. Hierzu werden zum einen auf geplanten Versuchsfeldern bei On-Farm und Exaktversuchen die Vielfalt und Abundanz von Insekten erfasst. Dies erfolgt innerhalb der geplanten zwei Versuchsjahre in regelmäßigen Zeitabständen während der Blühphase. Hier ist eine Zusammenarbeit mit dem Julius-Kühn-Institut (Leitung Fachgebiet Nützlinge und Funktionelle Biodiversität) und dem Kompetenzzentrum Biodiversität und integrative Taxonomie (KomBioTa) der Universität Hohenheim geplant.

Zum anderen werden Managementdaten sowie Daten zum Ertrag und der Kornqualität in den On-Farm-Versuchen und im wissenschaftlichen Exaktversuch durch die Universität Hohenheim erhoben und ausgewertet, um die Kriterien für eine spätere Weiterverarbeitung zu Backwaren (LBV Schrozberg) laboranalytisch zu erfassen. Durch das vorhandene Netzwerk von Landwirtschaft, Aufbereitung, Verarbeitung, Bäckereien und EDEKA-Märkten, hat die LBV eine ausgezeichnete Basis für eine durchgängige regionale Wertschöpfungskette. Dies ermöglicht die Prüfung der Akzeptanz von Produkten in der Bevölkerung, die als „regional“ und „biodiversitätsfreundlich“ gekennzeichnet sind.

Im Rahmen des Projekts wird außerdem die Rentabilität des Praxisanbaus von Buchweizen im Vergleich Hauptfrucht/ Zweitfrucht ermittelt. Für die wirtschaftliche Bewertung werden neben den klassischen Aspekten einer Deckungsbeitragsrechnung zudem die direkten kurzfristigen (z. B. Unkrautunterdrückung für eine Folgekultur) und langfristigen Vorteile (z. B. Erosionsschutz oder Kohlenstoffspeicherung), die ein Landwirt aus dem Anbau von Buchweizen ziehen kann, berücksichtigt.

Weitere Informationen: Brot und Blinis aus Buchweizen: Trendlebensmittel punktet bei Geschmack und Verarbeitung

Durchführung:

Universität Hohenheim

Abgeschlossene Vorhaben seit 2018

Die Baden-Württembergischen Wiesen und Weiden gehören zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. Sowohl die Diversität der Pflanzen wie auch der dort vorkommenden Tiere, insbesondere der Insekten, ist außerordentlich hoch. Jedoch sind gerade in den Grünlandgebieten, wie dem Allgäu, die Bestände artenreichen Grünlands durch großflächig intensive Nutzungsformen sehr stark zurückgegangen. Das mittlere Grünland, also die typischen Heuwiesen-Standorte, ist hiervon am stärksten betroffen. Gleichzeitig sehen sich die bewirtschaftenden landwirtschaftlichen Betriebe zunehmend einer kritischen Öffentlichkeit aus Handelsunternehmen und Verbraucherinnen und Verbrauchern gegenüber, die ökologische Verbesserungen, mehr Artenvielfalt und mehr Tierwohl einfordern. Ein Übergang von der Grünsilage- zur Heuwiesen-Wirtschaft mit mehr Raufutter für das Vieh, würde sowohl die ökologische wie auch die Tierwohl-Situation deutlich verbessern. Dies erfordert von den landwirtschaftlichen Betrieben jedoch Investitionen – nicht nur in Stall- und Gebäudestrukturen - sondern insbesondere auch in ihre landwirtschaftlichen Produktivflächen. Eine langjährige Vielschnitt-Gülle-Wiese lässt sich nicht von heute auf morgen in eine Heuwiesen-Bewirtschaftung überführen - dazu benötigt es eine komplett andere Artenausstattung. Vielfach sind jedoch die Kenntnisse und das Know-How zur Umwandlung und Aufwertung der Grünlandbestände bei den Betrieben nicht (mehr) vorhanden.

Hier setzte das Projekt “Wiesenwert(s) Allgäu” an, indem es vorhandenes Wissen und Know-How zur Aufwertung und Wiederherstellung artenreicher Grünlandbestände gebündelt undvermittelt hat, mit Landwirtinnen und Landwirten teilte und weiterentwickelte. Bei Praktiker-Feldtagen wurden auf konkreten Beispielflächen niederschwellige Angebote zum Know-How-Transfer angeboten. Daneben unterstützte ein umfangreiches Beratungs- und Vernetzungsangebot die umstellungswilligen Flächennutzerinnen und Flächennutzer, um artenreiche Wiesen und Weiden auch in der Intensivgrünland-Region des württembergischen Allgäus wieder zu etablieren.

Konkret wurden elf Flächen durch Striegeln schonend vorbereitet, ohne die Grasnarbe umzubrechen. Anschließend erfolgte die Mähgutübertragung von nahe gelegenen Spenderflächen auf die Zielfläche sowie die gezielte Ausbringung von Handsammlungen. Hierdurch erfolgte die Verbreitung von Samen und Diasporen der Spenderfläche auf der Zielfläche, wodurch diese mit typischen Arten der Magerwiesen angereichert wurde. Der Erfolg der Aufwertungsmaßnahmen lässt sich aufgrund der kurzen Projektlaufzeit von zwei Jahren noch nicht abschließend beurteilen. Jedoch weisen erste Beobachtungen neuer Arten auf den Empfängerflächen auf eine potenziell erfolgreiche Durchführung hin.

Das Projekt konnte zudem zur Verbesserung des Kenntnisstands über die letzten noch vorhandenen Reste an artenreichen Magerwiesen im Landkreis Ravensburg und dem östlichen Rand des Bodensees beitragen. Diese Wiesen können zukünftig als Spenderflächen dienen und sollten über die Landschaftserhaltungsverbände bzw. Untere Naturschutzbehörden über Bewirtschaftungsverträge gesichert werden, falls noch nicht geschehen.

Hier geht es zur Projektwebseite: https://bluehende-landschaft.de/projekte/wiesenwerts-allgaeu/

Quelle: V. Müller NBL

Durchführung:

Mellifera e. V. in Zusammenarbeit mit Netzwerk Blühende Landschaft

Blühflächen sind ein wichtiges Instrument der Agrarumweltförderung. Obwohl es für landwirtschaftliche (Blüh-)Flächen (bisher) nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, lautet die naturschutzfachliche Empfehlung, dass für Blühflächen gebietsheimisches Saatgut verwendet werden sollte, also Saatgut, das möglichst aus der Region kommt und dort vermehrt wurde. Für die FAKT II Maßnahme E8 ist eine Regionalisierung sogar vorgeschrieben. In Baden-Württemberg liegen acht Ursprungsgebiete(UG) oder Teile davon, die bei der Vermehrung von gebietseigenem Saatgut beachtet werden müssen. Übergeordnetes Ziel der Aussaat von gebietsheimischem Saatgut ist, Wildpflanzenarten in ihrer gesamten genetischen Vielfalt zu erhalten und zu schützen. Ziel des Projektes war es, einen Überblick über die Vermehrung von und Versorgung mit gebietsheimischem Saatgut in Baden-Württemberg zu bekommen, vorhandene Akteure zu vernetzen, genetische und phänotypische Unterschiede verschiedener Ökotypen Baden-Württembergs näher zu beleuchten und über die Vermehrung von gebietsheimischem Saatgut zu informieren. Dafür wurden die Wildarten der FAKT II-Mischungen genauer betrachtet und es wurden Untersuchungen zur Phänologie und zur Genetik durchgeführt, um die Differenzierungen der Ursprungsgebiete mit Schwerpunkt Baden-Württemberg zu erheben.

Dieses Projekt baute auf die Ergebnisse eines Vorgängerprojekts auf: Dabei wurden Versorgungsengpässe insbesondere in den kleineren Ursprungsgebieten (UG) wie UG 10 (Schwarzwald) und UG 13 (Schwäbische Alb) festgestellt. Im Folgeprojekt wurde eine Konferenz zum Thema „regionales Saatgut“ durchgeführt. Die Konferenz sowie zahlreiche Gespräche mit Akteurinnen und Akteuren zeigten, dass die Probleme mangelnder Verfügbarkeit von gebietseigenem Saatgut nicht unbedingt in der Saatgutvermehrung begründet liegen. Vielmehr lohnt sich rein wirtschaftlich betrachtet der Aufbau einer Saatgutvermehrung für kleinste UG nicht. Das andere Problem bei der Saatgutbereitstellung sind fehlende Vorlaufzeiten, idealerweise wären es zwei bis drei Jahre Vorlaufzeit für die Vermehrung. Bei Nichtverfügbarkeit einer Art empfiehlt die Naturschutzverwaltung, keine Ausnahmegenehmigungen zu erteilen, laut aktueller Erhaltungsmischungsverordnung ist bis zum 01.03.2027 eine Ausnahmeregelung möglich, die die Verwendung von gebietseigenem Saatgut im direkten Nachbar-UG erlaubt (§ 40 BNatSchG).

Ziel des Common Garden-Experiments in diesem Projekt war es herauszufinden, inwiefern Pflanzen einiger Zielarten unterschiedlicher Herkunftsgebiete regional ausdifferenziert sind. Dazu wurden 2022 ökologisch-phänologische Daten erhoben, das sind z.B. Blühzeitpunkt und –raum, Biomasseproduktion, Blütenanzahl und Bestäuberanflüge. Es wurde mit vier Arten (Achillea millefolium, Centaurea jacea, Leucanthemum ircutianum / vulgare, Sanguisorba minor) aus allen Ursprungsgebieten Baden-Württembergs gearbeitet. Standorte des Versuchs waren das LTZ in Forchheim (UG 9) und die Universität Hohenheim (UG11). Für beide Standorte wurden Pflanzen aus den Ursprungsgebieten 9, 10, 11, 13 und aus der Schweiz verwendet. Als allgemeines Ergebnis lässt sich festhalten, dass die phänologischen Unterschiede zwischen den einzelnen UGen Baden-Württembergs sehr klein, bzw. nicht signifikant sind. In keinem der beiden Heim-Ursprungsgebiete konnte ein Fitnessvorteil bei den gemessenen Parametern festgestellt werden. Bei den Blühparametern gab es eine große Streubreite, interessant war, dass die UG 10 Pflanzen (Schwarzwald) sehr früh und dadurch oft sehr lange blühten.

Im Rahmen des Projekts wurden außerdem die bekannten Fakten bezüglich gebietseigenem Wildpflanzensaatgut zusammengetragen, aufbereitet, ausgewertet und in einer Broschüre verfügbar gemacht. Die Broschüre richtet sich an potenzielle Vermehrer, um letztendlich die Verfügbarkeit von gebietsheimischem Saatgut, auch durch das Gewinnen neuer Vermehrer, zu erhöhen. Hier können Sie die Broschüre aufrufen.

Insgesamt trug das Projekt dazu bei, das Thema gebietseigenes Saatgut in Baden-Württemberg präsenter zu machen. Damit wird die Erhaltung der innerartlichen Vielfalt und die Verwendung von gebietseigenem Saatgut für Begrünungsvorhaben vorangebracht.

Durchführung:

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ)

Die „Allianz für Niederwild“ ist ein breites Bündnis von Jägerinnen und Jägern, Naturschützerinnen und Naturschützern, Kommunen, Landwirtinnen und Landwirten, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern, Behörden und Forschungseinrichtungen in Baden-Württemberg. Das Projekt hatte zum Ziel, die Potentiale der bestehenden Agrarförderung herauszuarbeiten und Vorschläge zur Weiterentwicklung der Programme zu erarbeiten. Mit der „Allianz für Niederwild" wurden Grundlagen geschaffen, um die Lebensräume von Rebhuhn, Feldhase und Fasan in der Feldflur zu erhalten und zu verbessern. Das Projekt kommt noch weiteren Offenlandarten wie Feldlerche, Grauammer und Kiebitz, aber auch bedrohten Ackerwildkräutern und blütenbesuchenden Insekten zugute.

Im Rahmen des Projekts wurden vier Modellregionen ausgerufen, in denen durch den Landesjagdverband und die Wildforschungsstelle selbst Flächenakquise und Maßnahmenumsetzung bzw.-erprobung betrieben wurde. Unter anderem wurden Blühbrachen und Lichtäcker installiert. Aufgrund umfangreicher Vortragstätigkeiten konnten neue Lokalprojekte initiiert und aufgebaut werden sowie bereits bestehende Lokalprojekte durch Beratung und fachlichen Austausch optimiert werden. Auch das Rebhuhnmonitoring wurde auf Projektflächen initialisiert und in das landesweite Rebhuhnmonitoring überführt, welches von der Wildforschungsstelle aufgebaut und betreut wird.

Zwei große Erfolge konnten mit der Einbringung von neuen Fördermaßnahmen verbucht werden. Im Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) konnten die Maßnahmen „E 7 Blüh-, Brut- und Rückzugsflächen (Lebensräume für Niederwild)“ und „E 8 Brachebegrünung mit mehrjährigen Blühmischungen (ökologische Zellen)“ eingebracht werden und dies während einer laufenden Förderperiode. Bis dahin gab es im FAKT keine mehrjährigen Brachebegrünungen.

In Vorträgen und Beiträgen zu Veranstaltungen wurden unterschiedliche Akteure (Jägerschaft, Landwirtschaft, amtlicher und ehrenamtlicher Naturschutz, allgemeine Öffentlichkeit) für den Rückgang der Offenlandarten sensibilisiert. Informationen wurden adressatengerecht in unterschiedlichen Formaten vermittelt.

Durchführung:

Wildforschungsstelle Aulendorf in Kooperation mit dem Landesjagdverband

Im Streuobstland Baden-Württemberg gibt es auf 116.000 ha ca. 9,3 Millionen Obstbäume. Neben der Biodiversität an wild vorkommenden Tier- und Pflanzenarten tragen auch die teilweise jahrhundertealten Kulturobstsorten zur Biodiversität dieses Lebensraums bei. Aufgabe des hier vorgestellten Projekts ist die Erfassung, Erhaltung und Sicherung genetischer Ressourcen der Obstart Kirsche. Das Projekt wurde im Frühjahr 2020 begonnen und wird im Jahr 2023 abgeschlossen.

Baden-Württemberg verfügt über mehrere historische Kirschsortensammlungen, die als Sichtungspflanzungen für den Vergleich traditioneller Regionalsorten mit Sorten anderer Kirschanbaugebiete angelegt wurden, um so die für den Anbau geeignetsten Sorten auszuwählen. Die umfangreichste dieser Sammlungen existiert in Mössingen. Die nunmehr fast 60-jährigen Bäume sind größtenteils nicht mehr vital oder abgängig, viele bereits abgestorben. In Wiechs bei Lörrach ist eine Sammlung alter Brennkirschensorten vorhanden, die in Teilen bereits gerodet wurde und in der weitere Baumabgänge zu erwarten sind. In beiden Sammlungen wurden die Sorten der vorhandenen Bäume anhand von Frucht- und Baummerkmalen pomologisch verifiziert, um eine koordinierte Nachpflanzung des Sorteninventars zu ermöglichen.

Bei den Streuobsterfassungen sollen unter anderem traditionell angebaute Regionalsorten erfasst werden, die bisher nirgends dokumentiert und gesichert sind. Die Baumstandorte wurden mittels einer Kartier-App dokumentiert, die während des Projekts soweit möglich auf die notwendigen Anforderungen angepasst wurde. Alle Bäume wurden mittels der App digital erfasst.

Die Ergebnisse sind interessant: In Mössingen waren 443 Bäume und 73 verschiedene Sorten vorhanden, in Wiechs waren es 34 Bäume und 16 Sorten. In den Streuobstbeständen wurden 171 Süß- und drei Sauerkirschen aufgefunden, die 59 verschiedenen Sorten angehören. Bei 63% der Sorten handelte es sich um regional verbreitete Sorten. Knapp die Hälfte der untersuchten Bäume sind abgängig, das heißt die Sorten sind vom Aussterben bedroht. Umso wichtiger, dass die Sorten jetzt gesichert werden, denn in der Deutschen Genbank Obst und dem Erhalternetzwerk des Pomologenvereins waren 39% der gefundenen Sorten noch nicht aufgenommen. Dies ist für die Zukunft anzustreben.

Wichtigstes Ziel des Projektes ist es, die erfassten und neu aufgefundenen Sorten zu sichern. Hierzu werden von den Bäume Edelreiser gewonnen und Jungbäume nachgezogen. Von den in den historischen Sammlungen vorhandenen Sorten werden die baden-württembergischen Regionalsorten sowie weitere seltene, allgemein gefährdete Sorten gesichert. Die Jungbäume wurden als Hochstämme auf zwei Flächen in Mössingen aufgepflanzt.

Die aufgepflanzten Jungbäume werden in den kommenden Jahren durch die Stadt Mössingen weiter betreut. Dazu wurden Schnittworkshops veranstaltet, um das Personal entsprechend zu schulen. Schwerpunktmäßig wurde auf die Besonderheiten und Schnittempfindlichkeit der Obstart Kirsche Bezug genommen. Es wurde auch ein Konzept für weitere, zukünftige Pflegemaßnahmen wie Düngung, Mulchung der Baumscheiben und Wässerung entwickelt. An dem Workshop nahmen regionale Akteure teil, die sich mit Obstbaumschnitt und-pflege beschäftigen, unter anderem Kreisfachberater, Mitarbeiter von Fachfirmen, der Stadt Mössingen sowie Mitglieder der lokalen Obst- und Gartenbauvereine.

Durchführung:

Stadt Mössingen zusammen mit Pomologin Dr. Annette Braun-Lüllemann

Mostbirnen haben im Streuobstbau eine besondere Bedeutung, weil die Bäume sehr groß und auch sehr alt werden. Birnen sind im wahrsten Sinne des Wortes landschaftsprägend. Während Apfelbäume 80 Jahre bis höchstens 100 Jahre alt werden, können Birnbäume das doppelte Alter erreichen. Diese alten Birnbäume bieten vielen Tieren einen Lebensraum. Birnbäume blühen früher als der Apfel und dienen damit vielen Insekten als Nahrungsquelle.

Die Birne hatte in Baden-Württemberg von je her eine besondere Rolle, da sie für die Herstellung des wichtigsten Getränks zu diesen Zeiten, dem Most, die notwendigen Früchte lieferte. Um 1900 war in vielen Gemeinden der Anteil von Birnen in den Streuobstwiesen höher als der von Apfel. Dies ändert sich noch vor dem Zweiten Weltkrieg, ab dieser Zeit nahm der Apfel deutlich zu. Im Jahr 2015 betrug der Birnenanteil nur noch 20-25 %. Auffallend ist jedoch der hohe Anteil von alten Bäumen, denn in den letzten 40 Jahren wurden nur noch wenige Birnbäume gepflanzt. Der Zustand der Mostbirnenbestände in Baden-Württemberg ist kritisch.

Es gibt verschiedene Ursachen, die dazu geführt haben, ganz entscheidend ist die Änderung der klimatischen Bedingungen. Trockenheit und Hitze setzten den alten Bäumen stark zu. Eine weitere Ursache ist die Krankheit Birnenverfall, die durch den Stress der Bäume immer öfter vorkommt. Innerhalb der Sorten gibt es aber deutliche Unterschiede bei der Anfälligkeit, die es züchterisch zu nutzen gilt. Hier setzte das Projekt an, mit der Idee, klimafitte Sorten für Neupflanzungen zu züchten.

Im Projekt wurden Kreuzungsarbeiten durchgeführt, Sämlinge angezogen und im Freiland ausgepflanzt. Im Anschluss daran kann eine Selektion stattfinden, diese dauert jedoch mehrere Jahre. Im Projekt ist das Züchtungsvorhaben so weit vorangekommen, dass über 400 Sämlinge ins Freiland aufgepflanzt werden konnten. Das Projekt wurde in den Jahren 2022 und 2023 im Rahmen des Sonderprogramms gefördert.

Ein weiterer Ansatzpunkt, der allerdings nicht Bestandteil des Projekts war, ist die Veredelung mit Unterlagenneuzüchtungen, die das Einwandern von Mikroorganismen über den Stamm verhindern, wodurch den Phytoplasmen, die Birnenbrand verursachen, ebenfalls entgegengewirkt werden kann.

Durchführung:

Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee in Kooperation mit dem Verein zur Erhaltung und Förderung alter Obstsorten e.V., dem Bayerisches Obstbauzentrum, der Manufaktur Jörg Geiger GmbH und Dr. Walter Hartmann

Um die Biodiversität speziell in Obstanlagen zu stärken, wurde das Projekt Obstbau-Modellanlagen zur Förderung der biologischen Vielfalt eingerichtet und mehrere Jahre im Sonderprogramm gefördert. Ziel des Projektes war es, landesweit sechs Erwerbs-Obstbau-Modellanlagen in Baden-Württemberg zu etablieren, diese zu Gunsten der Biodiversität zu optimieren und im Dialog mit Obstbauerinnen und Obstbauern auf ihre Praxistauglichkeit hin zu überprüfen. Voraussetzung für eine langfristige Umsetzung ist, dass eine Maßnahme die Bewirtschaftung der Anlage nicht einschränkt. Das daraus resultierende Wissen sollte an obstbauliche und naturschutznahe Gruppen weitergegeben werden.

Im Fokus standen Maßnahmen aus verschiedenen Kategorien (definiert im Merkblatt aus dem ProPlanet-Projekt), die in den sechs Modellanlagen umgesetzt wurden bzw. werden sollten. Zu bewährten biodiversitätsfördernden Maßnahmen gehören und anderem, die Anlage von mehrjährigen Blühstreifen und –flächen, die Einsaat von blühenden Fahrgassen, die Pflanzung von Ankerpflanzen am Anfang und am Ende der Pflanzreihen und die Heckenpflege, die Reduzierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, das Anlegen von Nisthilfen für Wildbienen, die Montage von Vogelnistkästen, Fledermausquartieren und Sitzstangen für Greifvögel, die Bereitstellung von Stein- und/oder Totholzhaufen und der Einsatz für regionale Verantwortungsarten.

Fünf der sechs Modellanlagen waren bereits von Projektbeginn an dabei. Zwei der Flächen wurden von privaten Obstbaubetrieben bewirtschaftet, die anderen von landeseigenen Institutionen (LTZ, LVWO, KOB). Im Jahr 2022 konnte die letzte und sechste Modellanlage als „Anlage der Zukunft“ auf dem Standort der LVWO nach Rodung der alten Anlage und Einsaat der Gründüngung aufgebaut werden.

Um die Wirkung der Maßnahmen zu bewerten, wurde seit 2020 jährlich ein Monitoring von Vögeln, Wildbienen, Heuschrecken und krautigen Pflanzen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen den Trend, dass die Maßnahmen, ausgehend vom ersten Monitoring in 2020, eine Zunahme der Artenanzahl (auf drei der fünf Anlagen) und Individuenzahlen (auf allen Anlagen) bewirkt hat.

In 2021 wurden mit einer Basis-Lehreinheit erste Schulungs- und Informationsunterlagen zum Thema Biodiversität in Erwerbsobstanlagen erarbeitet, die 2022 veröffentlicht werden konnten. Darauf aufbauend wurden ergänzende Unterlagen zur Durchführung von Exkursionen sowie zu speziellen Biodiversitätsthemen erarbeitet. Zielgruppen hierfür sind die obstbaulichen Fachschulen, Agrargymnasien sowie Beratungskräfte, darüber hinaus Naturschutzverbände und interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Unterlagen sind über die Projekt-Homepage verfügbar sowie auf der landeseigenen Plattform Moodle abrufbar.

Die Modellanlagen im Sinne eines Reallabors als Veranstaltungsort bzw. Exkursionsziel sollen als Lehr- und Lernorte dem Wissenstransfer dienen sowie die Diskussion um eine biodiversitätsförderliche Weiterentwicklung des Intensivobstbaus fördern. Es wurden mehrere Veranstaltungen auf diesen Flächen durchgeführt und sollen auch über das Projektende hinweg z.B. über die Website und Veranstaltungen beworben werden. Zielgruppen sind auch hier vor allem die private und staatliche Beratung, obstbauliche (Fach-)Schulen, aber auch Naturschutzgruppen, Verbraucherinnen und Verbraucher.

Durchführung:

Landsiedlung Baden-Württemberg mit weiteren Kooperationspartnern

Erkenntnisse aus dem vorangegangenen Projekt “Floristische und faunistische Untersuchungen extensivierter Grünlandlandstreifen und Verwertbarkeit der Aufwüchse” (Projektlaufzeit 2018 bis 2022) bestätigen das Potenzal einer zeitweisen oder dauerhaften Extensivierung von Randstreifen im Intensivgrünland für die Stärkung der floristischen und faunistischen Vielfalt.

In diesem Vorhaben wurden biodiversitätsfördernde Maßnahmen für intensiv genutzte Wirtschaftsgrünlandflächen im Feldmaßstab getestet und weiterführende Fragestellungen im Diskurs mit Fachleuten aus Baden-Württemberg erörtert. Im Exaktversuch überprüft wurden unter anderem die Faktoren N-Nachlieferung am Standort, Intensität der Bodenvorbereitung vor der Ansaat, Saatmischung und Nutzungsintensität. Im Rahmen des Projekts wurden zwei Auflaufbonituren (2022), sowie eine Vollbonitur (2023) und wöchentliche Blühbonituren (2023) durchgeführt.

Projektergebnisse:

Von großer Bedeutung für den Etablierungserfolg zeigte sich in diesem Vorhaben die Art der Bodenvorbereitung. So resultierten intensivere Narbenstörungen mittels Fräse und Kreiselegge in höheren Ansiedlungserfolgen der gesäten Arten als nur leichte Narbenstörungen durch eine Zinkenegge. Die Ergebnisse verdeutlichen daher die Wichtigkeit einer ausreichenden Narbenstörung vor der Durchführung von Ansaaten zur Artenerhöhung im Grünland, um die Lichtkonkurrenz aus dem Altbestand durch das Schaffen von Lücken zu senken. In der Praxis sollten folglich bei der Bodenvorbereitung von Grünlandflächen vor Ansaaten eine Kreiselegge oder Fräse einer Zinkenegge vorgezogen werden, um ausreichende Etablierungsnischen für die gesäten Arten zu schaffen.

Auch die Wahl der Saatmischung wirkt sich erheblich auf die erfolgreiche Etablierung von Zielarten auf den Grünlandflächen aus. Neben der Artenzahl der Mischung stellten sich auch deren Zusammensetzung sowie die Anpassung an die vorliegenden Standortbedingungen als sehr relevant für eine zielführende Etablierung der gesäten Arten heraus. Generell beeinflussten außerdem die Anteile von Gräsern und Kräutern in der Saatmischung stark die späteren Ertragsanteile dieser Artengruppen im Pflanzenbestand. Dies sollte bei der Zusammenstellung der Mischungen beachtet werden, um die Entwicklung gewünschter Zielbestände zu fördern. Auf der stickstoffarmen, mageren Fläche und am Fettwiesenstandort ist aufgrund der Versuchsergebnisse die standortangepasste Saatgutmischung zu empfehlen, um noch nicht vorhandene Arten erfolgreich zu etablieren. Auf der Feuchtwiese wurden im Versuch bei der Ansiedlung neuer Arten bessere Erfolge mit dem Standardsaatgut gemacht, das in einer höheren Saatstärke ausgebracht wurde. Der artenreichste Pflanzenbestand wurde durch die Ansaat am mageren Standort geschaffen. Auch auf der Fettwiese konnten hohe Anteile an Saatmischungsarten erfolgreich etabliert werden. Die geringste Zahl an gesäten Arten war auf der stickstoffreichen Feuchtwiese vorhanden.

Ein weiteres Ziel dieses Vorhabens war es, den Etablierungserfolg in Abhängigkeit des Vorkommens der gesäten Arten einzuordnen sowie deren langfristige Etablierungswahrscheinlichkeit unter Berücksichtigung des Konkurrenzdrucks des Altbestands zu bewerten. Generell führte die Ansaat auf allen Flächen zu einer Erhöhung der Artenvielfalt. Somit eignet sich diese Methode zur Artenanreicherung von Wiesenbeständen auf Teilflächen in intensiv genutzten Grünlandregionen. Es zeigte sich jedoch, dass sich nicht alle gesäten Arten gut etablieren ließen. Insbesondere Ruderal- und Konkurrenzstrategen ohne besondere Nischenansprüche konnten erfolgreich in den angereicherten Teilflächen angesiedelt werden. Stresstoleranzstrategen sowie Arten mit niedriger Keimfähigkeit und speziellen ökologischen Bedürfnissen ließen sich nicht oder nur schwer etablieren. In den kommenden Jahren ist zu erwarten, dass der große Konkurrenzdruck, der durch die vorhandenen konkurrenzstarken Altbestandsarten und die zunehmende Bestandsdeckung ausgeübt wird, die Präsenz der gesäten Arten im Bestand verändern wird. Vor allem konkurrenzstarke, perennierende Arten werden sich voraussichtlich dauerhaft ansiedeln können, während weniger wettbewerbsstarke und ruderale (ein- und zweijährige) Arten zurückgehen werden. Diese von Beginn an wegzulassen wäre daher ein sinnvoller Optimierungsansatz.

Die Auswirkungen eines extensiven bzw. intensiven Schnittregimes spielten in diesem Vorhaben aufgrund der witterungsbedingten geringen Unterschiede zwischen den Varianten eine untergeordnete Rolle. Konkrete Empfehlungen zum geeigneten Schnittregime nach der Ansaat lassen sich davon noch nicht ableiten.

Es wurden folgende betriebswirtschaftliche Faktoren identifiziert, die eine erfolgreiche Integration der biodiversitätssteigernden Teilflächen bedingen:

- Die Kosten für Planung und Durchführung der Ansaat (inklusive Kosten z.B. für Saatgutbeschaffung und externe Dienstleistungen für Bodenvorbereitung und/oder Ansaat)

- Der zusätzliche Aufwand für Lohn und Maschinenkosten zur gesonderten Bewirtschaftung der Teilflächen nach erfolgter Ansaat

- Die Opportunitätskosten als Resultat geringerer Erträge sowie einer geringeren Konservier- und Verwertbarkeit der Aufwüchse im Vergleich zur Hauptfläche

- Der zusätzliche Beratungsaufwand (z.B. für Artenkenntnis, Habitatvernetzung durch die Teilflächen, aktuelle Förderoptionen und -bedingungen). Ferner ist auch die Frage der Absatzmöglichkeiten für die Aufwüchse der biodiversitätserhöhten Teilflächen im Vorfeld zu klären, um die Opportunitätskosten so niedrig wie möglich zu halten.

Unter Einbeziehung von Erfahrungen aus der Grünlandpraxis sowie der Biodiversitätsberatung wurden Kriterien und Handlungsempfehlungen erarbeitet. Zur Planung biodiversitätserhöhter Teilflächen sollten insbesondere vorab Biodiversitätsberatung und/oder LEV konsultiert werden, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die teils mit hohen (Opportunitäts-)Kosten verbundenen Maßnahmen auch gelingen und langfristig den gewünschten ökologischen Sinn ergeben.

Die Umfrageergebnisse der Landnutzenden und Beratenden zeigten eindeutig, dass die förderpolitischen Rahmenbedingungen in Summe mehr leisten müssen als nur die Deckung der Opportunitätskosten (insgesamt circa 1000 €/ha*Jahr). Ferner gab es unter den Landnutzenden eine klare Auffassung darüber, dass den Betrieben bei der Ausgestaltung der biodiversitätsfördernden Maßnahmen die zur bestmöglichen Anpassung an die standortspezifisch sehr variablen ökologischen Anforderungen und betrieblichen Möglichkeiten benötigte Freiheit gewährt werden müsse (Erntetermin am Grünlandbestand orientieren, nicht an einem vorgegebenem Datum; zeitlichen Versatz der Teilflächenernte in Absprache mit Nachbarbetrieben erlauben). Seitens der Politik sollten demnach vornehmlich die Förderbeträge angehoben, der Arbeitsaufwand für die Nachweisverfahren an die Flächengrößen angepasst und eine gewisse Flexibilität bei der Wahl der Maßnahmen gewährt werden, um die biodiversitätsfördernde Wirkung der Maßnahmen zu maximieren und die Akzeptanz bei den Betrieben langfristig zu steigern.

Durchführung:

Universität Hohenheim in Zusammenarbeit mit dem landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW)

Streuobstwiesen spielen bei der Erhaltung der Biodiversität eine wichtige Rolle. Allerdings drohen viele Bestände durch die zunehmende (wirtschaftliche) Bedeutungslosigkeit des klassischen Streuobstbaus zu verschwinden. Während sich ökonomische und ökologische Interessen bei der Nutzung von Streuobstbeständen vielerorts nicht decken, könnte durch die Verbindung von Landschaft und Gesundheit eine neue Wertschöpfungsmöglichkeit generiert werden: Die extensiv bewirtschaftete Streuobstwiese mit ihrem gesundheitsförderlichen Potenzial erhielt eine neue, zusätzliche Nutzfunktion und unterliegt nicht dem Intensivierungsdruck, der auf einem Bestand lastet, der sich ökonomisch selbst tragen soll.

Durch einen integrativen Ansatz soll in diesem Projekt herausgefunden werden, inwiefern positive Wirkungen von Streuobstwiesen in therapeutischen Konzepten von Gesundheitseinrichtungen berücksichtigt werden können und hierdurch ein neuer, Wertschöpfung schaffender Zusatznutzen generiert werden kann. Hierfür werden zunächst anhand von Befragungen mögliche Nutzungsanforderungen an Streuobstbestände in therapeutisch-klinischen Arbeitsfeldern identifiziert. Durch die fernerkundliche Bestandsanalyse von Streuobst in Kombination mit der terrestrischen Aufnahme von Bestandsmerkmalen werden darauf aufbauend die aktuelle und potenzielle Eignung für therapiebegleitende Maßnahmen beurteilt und mit Therapeuten und Streuobstpraktikern Finanzierungsmodelle erarbeitet.

Die Ergebnisse aus diesem Forschungsvorhaben werden die Biodiversität durch Generierung eines Mehrwertes für die Bewirtschaftung fördern. Außerdem werden die Ergebnisse durch Streuobst-Navi und Nutzungskonzepte direkt für die verschiedenen Akteure zugänglich gemacht und können so in die Praxis eingebunden werden.

Durchführung:

Pädagogische Hochschule Heidelberg zusammen mit Dialog N - Forschung und Kommunikation für Mensch, Umwelt und Natur Zürich und StadtLandFluss, Büro für Landschaftsplanung, Naturschutz und nachhaltige Landnutzungskonzeptionen Nürtingen

Das Projekt "Integration von Buchweizen in heimische Fruchtfolgen" zielte auf die Entwicklung optimierter Anbausysteme mit Buchweizen und anderen kleinkörnigen Saaten ab, wobei die Auswirkungen unterschiedlicher Aussaattermine und Stickstoffdüngung auf agronomische Parameter wie Ertrag, Pflanzenwachstum, Blütezeit, sowie Qualitätsmerkmale bewertet wurden. Weiterhin wurden im Projekt in einem Sortenscreening verschiedene Buchweizensorten eingesetzt und hieraus die am besten geeigneten Sorten selektiert, die für Feldversuche und insbesondere weitere Züchtungsarbeiten empfohlen werden können. Wichtige Kennzahlen entlang der Wertschöpfungskette wurden erarbeitet: von dem Test unterschiedlicher Sorten (Züchtung), über Anbauversuche (Saatzeit, Düngung, verschiedene Anbauregionen), Inhaltsstoffanalytik (Protein, Aminosäuren, resistente Stärke) bis hin zu Backversuchen in Bäckereien und der Verarbeitung in der Gastronomie.