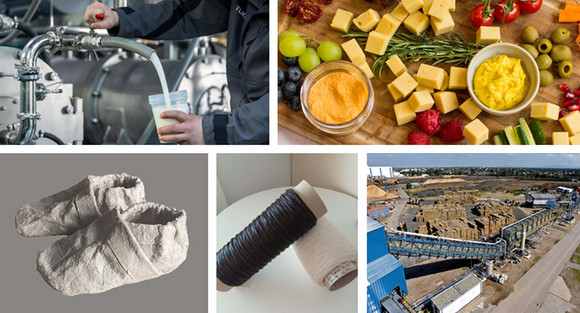

Ideenwettbewerb Bioökonomie „Nachhaltig gedacht, zukunftsfähig gemacht!“ 2024

Schirmherr Minister Peter Hauk MdL zeichnete auf dem 8. Bioökonomietag fünf Gewinnerinnen und Gewinner mit dem Innovationspreis Bioökonomie 2024 aus. Auf der Veranstaltung präsentierten die Preisträgerinnen und Preisträger ihre innovativen bioökonomischen Ansätze vor den Teilnehmern.

Der Innovationspreis Bioökonomie wird jährlich ausgeschrieben und ist mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro dotiert. Eine Jury aus Fachexperten bewertete die eingegangenen Bewerbungen.

Auf dieser Webseite stellen wir Ihnen die Innovationspreisträger Bioökonomie 2024 vor.

Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf & Tecnaro GmbH

Textilbeschichtung aus Lignin für nachhaltige Geotextilien

Motivation

Heute bestehen die Geotextilien größtenteils aus nichtabbaubaren und fossilbasierten Rohstoffen. Angesichts der Belastung der Umwelt durch nichtabbaubare Stoffe werden diese Produkte zunehmend in Frage gestellt und nach biobasierten Alternativen mit besseren Eigenschaften gesucht.

Lignin ist eines der in der Natur am häufigsten vorkommenden Biopolymere und birgt vielfältige Anwendungsoptionen. Bei der Herstellung von Zellstoff wird Lignin in der Regel chemisch aus dem Holz herausgelöst. Weltweit fallen dabei pro Jahr rund 80 Millionen Tonnen Lignin als Nebenstrom der Zellstoffherstellung an. Der größte Anteil wird dabei energetisch verwertet.

Lösungsansatz

Die Projektpartner haben ein Beschichtungssystem für Textilien aus Naturfasern auf Basis des Nebenstroms Lignin entwickelt. Die Schutzschicht verlangsamt den biologischen Abbau des Textils. Aus den so beschichteten Naturfaserwerkstoffen können zukünftig biobasierte Geotextilien hergestellt werden. Das Besondere: Diese innovativen Materialien können für einen definierten Zeitraum ihre stabilisierende Funktion im Boden erfüllen, aber nach ihrem Nutzungszyklus in den biologischen Kreislauf zurückfließen. Ein Eintrag von Kunststoff in die Ökosysteme durch herkömmliche Geotextilien kann dadurch wirksam vermieden werden.

Eingesetzt werden verschiedene Naturfasertextilien, die mit thermoplastischem Lignin beschichtet werden. Hierdurch lässt sich die Lebensdauer von solchen Textilien verlängern. Dank der einstellbaren Stärke der Schutzschicht können die Geotextilien in definierten Nutzungszeiten ihre Funktion erfüllen und werden anschließend im Boden biologisch abgebaut. Damit eignet sich diese Entwicklung für viele Geotextilien mit der Anwendung im Hoch- und Tiefbau, als Stabilisierungs- und Bewehrungsmaterial bis hin zu landwirtschaftlichen Zwecken.

Webseiten

Essity Operations Mannheim GmbH

Einsatz von Stroh zur Herstellung von Zellstoff

Motivation

Essity fertigt im Werk Mannheim Zellstoff für Hygieneprodukte. Das Unternehmen ist bestrebt, seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern und einen Beitrag zur Klimaneutralität zu leisten. Rohstoffe machen ein Fünftel der Treibhausgasemissionen von Essity aus. Einsparpotenzial bietet die Nutzung von Nebenströmen wie Getreidestroh, das in der Produktion von Weizen und anderen Getreidesorten anfällt. Stroh ist eine schnell nachwachsende Ressource, die regional verfügbar ist. Kurze Transportwege sorgen für einen geringeren CO2-Ausstoß. Durch neue Partnerschaften kann Stroh wertschöpfend in den Materialkreislauf zurückgeführt werden.

Lösungsansatz

Essity hat ein innovatives Verfahren zur Herstellung von Zellstoff aus Stroh entwickelt. Die neue, ressourcenschonende Produktionsanlage in Mannheim verfügt über eine Herstellungskapazität von 35.000 Tonnen Strohzellstoff pro Jahr. Aufgrund des Einsatzes von landwirtschaftlichen Nebenströmen weist der in Mannheim produzierte Zellstoff im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren eine bessere Ökobilanz aus. Neben Zellstoff entsteht bei der Produktion schwefelfreies Lignin, ein wertvoller Rohstoff für die Herstellung von einer großen Bandbreite an biobasierten Materialien.

Die Nutzung von Stroh als Rohstoff schließt den Materialkreislauf und trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen bei. Es werden keine zusätzlichen Anbauflächen benötigt, da das Stroh als landwirtschaftlicher Nebenstrom bereitgestellt wird. Das in Mannheim produzierte Toilettenpapier enthält bereits heute einen Anteil von zehn Prozent Strohzellstoff. Zukünftig soll der Einsatz von Strohzellstoff ausgeweitet werden, um auch andere Produktkategorien wie Haushaltstücher nachhaltiger zu gestalten. Zusätzlich kann die Nutzung des anfallenden Lignins dabei helfen, fossilbasierte Materialien durch biobasierte Materialien mit besseren Eigenschaften zu ersetzen. Mit der stofflichen Verwertung des ligninhaltigen Nebenproduktes wird ein Beitrag zum angestrebten Unternehmensziel der abfallfreien Produktion geleistet.

Webseite:

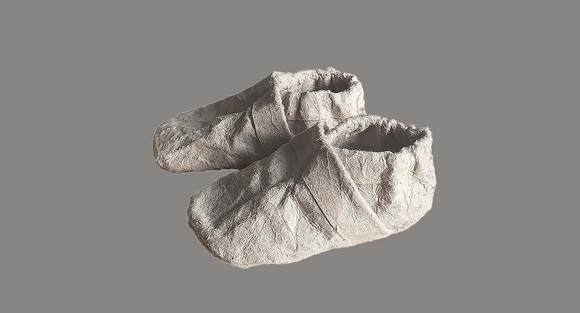

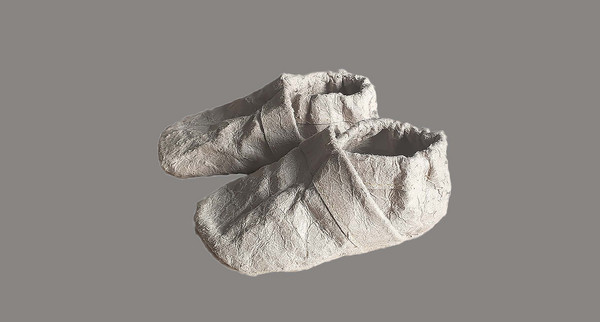

Phoenix Non Woven GmbH & Co. KG & Mercedes Benz Group AG

Hemp365 – Non Woven Deko- und Träger-Material für Fashion und Interieur

Motivation

Die Nachfrage nach biobasierten flächigen Materialien für den Automotive-, Design- und Fashion-Bereich steigt. Rohstoffseitig bieten jährlich nachwachsende Pflanzen und Agrarreststoffe wie zum Beispiel Hanf ein erhöhtes stoffliches wie wirtschaftliches Potential. Angeregt und unterstützt durch ein Grundlagenforschungsprojekt im Rahmen einer Industriepromotion bei Mercedes-Benz erfolgte die Produktentwicklung mit dem Ziel einer geschlossenen regionalen Wertschöpfungskette vom landwirtschaftlichen Anbau bis hin zum Einsatz im Endprodukt.

Lösungsansatz

Phoenix Non Woven hat mehrere Verfahren zur Herstellung von speziellen flächigen Materialien mittels Nassvliestechnik, einer Abwandlung der Papiertechnik, entwickelt. Diese ermöglichen die Verarbeitung von nachwachsenden Rohstoffen, insbesondere von Hanf, zu einer Vielzahl von Produkten. Das Verfahren kombiniert die Vorteile des Hanfanbaus mit Blick auf Ertragspotentiale für unsere Landwirte, mit dem chemiefreien, kostengünstigen Aufschluss der Pflanzen durch hier entwickelte umweltfreundliche Technologie und final die Verarbeitung der Fasern zu einem stabilen, dehnbaren und elastischen Vlies durch Phoenix Non Woven als lokalem Start-Up. Schließlich erfolgte die Prüfung möglicher industrieller Anwendungen als funktionales Produkt durch Partner mit fester Verwurzelung in Baden-Württemberg. Damit ist nicht nur ein Paradebeispiel für regionale bioökonomische Wertschöpfungsketten, sondern auch für erfolgreiche Entwicklungspartnerschaften zwischen Start-Ups und Industrieunternehmen in Baden-Württemberg entstanden.

Webseiten:

Technikum Laubholz GmbH

Vollautomatische und modulare Herstellung von Nanocellulose

Motivation

Die Nachfrage nach nachhaltigen Materialien steigt. Es geht darum, Produkte mit besseren Eigenschaften aus biogenen Ressourcen herzustellen. Nanocellulose ist ein vielseitiger Bio-Werkstoff mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten. Anwendungsoptionen finden sich beispielsweise in der Papier-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie, aber auch für medizinische Anwendungen gibt es vielversprechende Nutzungsansätze. Allerdings ist die Transportwürdigkeit von Nanocellulose aufgrund des hohen Wassergehalts sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch fraglich. Bislang ist die Herstellung von Nanocellulose auch durch einen vergleichsweise hohen Energiebedarf gekennzeichnet.

Lösungsansatz

Das Technikum Laubholz hat eine vollautomatisch arbeitende Pilot-Prozessanlage entwickelt. Das modulare, anpassbare Anlagenkonzept ermöglicht die Herstellung direkt am Ort des Bedarfs, wodurch Transportkosten und -zeiten gesenkt werden. Bei der Konzeptplanung wurde die Nutzung einer möglichst breiten Rohstoffpalette, insbesondere regionalem Laubholz und Einjahrespflanzen, in den Fokus genommen. Die Produktion erfolgt rein mechanisch, ohne chemische Zusätze, und ist dabei im Vergleich zu bestehenden Herstellungsverfahren für Nanocellulose besonders energieeffizient. Vollständige Automatisierung mit integrierter Qualitätsanalyse gewährleistet geringen Personaleinsatz, kontinuierliche Überwachung und hohe Produktqualität.

Diese Innovation macht die Herstellung von Nanocellulose umweltfreundlicher und flexibler als bisherige Herstellungsverfahren und kann somit einen Beitrag zu einer ansteigenden Nachfrage nach diesem Hochleistungswerkstoff leisten.

Webseite:

VivaLaFaba GmbH

Der Käse der Zukunft aus Fababohnen

Motivation

Die Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen wächst, da sich Ernährungsgewohnheiten ändern und das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung steigt. Viele pflanzliche Alternativen, vor allem zu Käse, sind oft geschmacklich nicht überzeugend und stecken voller Zusatzstoffe. Vor diesem Hintergrund hat das Start-Up Viva la Faba den ersten Käse der Welt aus Bio-Fababohnen (auch Ackerbohnen oder Saubohnen genannt) entwickelt.

Lösungsansatz

Durch die Kombination traditioneller Käseherstellungsverfahren mit innovativen Technologien ist es gelungen, einen pflanzlichen Käse zu entwickeln, der geschmacklich überzeugt und sich hervorragend zum Überbacken eignet. Die veganen Käsesorten des Start-Ups basieren auf pflanzlichen Proteinen, die aus Fababohnen gewonnen werden. Neben dem Protein aus den Hülsenfrüchten werden weitere natürliche Bio-Zutaten verwendet. Auf überflüssige Zusatzstoffe, Aromen und Füllstoffe wird verzichtet. Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat der Faba-Käse nach Angaben des Unternehmens einen höheren Proteingehalt und weniger Fett. Das Produkt wurde zuletzt als eine der besten veganen Käsealternativen ausgezeichnet und hat bei Verkostungen Testverbraucher und Spitzenköche überzeugen können. Neben der Entwicklung und Herstellung verschiedener pflanzlicher Käsesorten arbeitet das Unternehmen daran, regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen und nachhaltige Arbeitsplätze im Ländlichen Raum zu schaffen.

Webseite: